© Giovanni Cittadini Cesi

ƒƒƒ article de Denis Sanglard

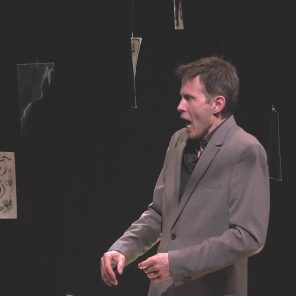

Où l’on retrouve le petit monde d’Ascanio Celestini − fils spirituel et en ligne directe de Dario Fo et de Franca Rame − celui de ces invisibles, les petits, les obscurs et sans grade pour qui il imagine un destin et révèle leur dignité et leur humilité. Pueblo, c’est le narrateur, celui qui sans doute dans Laïka, joué en ce même lieu en 2018, n’avait pas de nom, fin observateur de ces vies minuscules, silhouettes entrevues aujourd’hui de sa fenêtre, de son studio en périphérie de la ville. Il y a là la caissière du supermarché, qu’on appellera Eléonore, qu’il imagine reine en sa demeure derrière sa caisse, pour qui chaque client est un sujet, chaque achat un présent. Dominique aussi, la clocharde qui ne demande rien, range les caddies du supermarché en échange de quelques produits périmés. Et qui loge là, dans cette maison de plastique, sur ce parking devenu son seul univers. Saïd l’africain, le sans papier, manutentionnaire dans cet entrepôt que hantent les fantômes de ceux, naufragés, qui n’atteignirent jamais les côtes. Et entre ces deux-là, Dominique et Saïd, ces deux solitudes, Pueblo invente une histoire d’amour. Pas glorieuse, non, faite de coup parfois, mais il est si bon de se sentir aimé. Il y a la vieille et sa fille, et la soupe lyophilisée du soir. Il y a la tenancière qui surveille ses machines à sous. Le gitan de 8 ans qui fume. Et le père de la caissière, mort déjà, fantôme consolatoire que l’on range dans sa poche pour plus de discrétion. Ils nous sont depuis Laïka devenu familiers, ces anti-héros du quotidien. Ascanio Celestini écrit la légende de ces déclassés qui n’ont pour les politiques aucun intérêt, laissés-pour-compte que parfois le fait-divers seulement met au jour, à nu. Portrait d’une immense tendresse, terrible aussi, de ceux que le capitalisme broie en toute conscience et sans scrupule. C’est un verbe poétique en diable, abrasif, juste, si juste, tant juste qu’il fait mal, dont s’empare avec volubilité, grande vélocité David Murgia. C’est toujours ce même verbe ciselé avec soin, tranchant et redoutable. Des portraits comme de fines enluminures, délicats et d’une vérité âpre qui vous bouscule sans ambages. Du théâtre-récit où la parole coule comme un fleuve, à gros bouillon, vous charriant sans ménagement, vous embarquant fissa dans ces méandres et forts courants. Et David Murgia l’incarne formidablement, magistralement ce haut verbe. Intarissable, fiévreux, il est la voix de tous ces démunis qui, par la grâce de son engagement absolu, occupent bientôt le plateau de leurs vies embellies et chaotiques, mis en lumière par l’imaginative emballée de Pueblo. Ils sont là, oui, par cette parole donnée comme une promesse, jamais reprise, tangibles et fragiles, d’une profonde humanité. Et pour accompagner ce narrateur, tout aussi marginal sans doute que ceux qu’il dépeint avec tant de faconde, on retrouve Pierre (Philippe Orivel), le confident, le colocataire mutique, celui à qui tout ça s’adresse et qui ponctue de quelques airs d’accordéon cette épopée des invisibles, nouveaux pauvres défaits… Le théâtre d’Ascanio Celestini reste avec bonheur ce regard aigu et sans concession sur le monde, un théâtre profondément engagé, civique et politique. On ressort de là encore une fois tourneboulé, vrillé, la conscience indubitablement barbouillée par notre aveuglement décillé.

© Giovanni Cittadini Cesi

Pueblo texte et mise en scène de Ascanio Celestini

Avec David Murgia

Musique en directe : Philippe Orivel

Voix off : Diego Murgia

Traduction et adaptation : Patrick Bebi et David Murgia

Création musicale : Gianluca Casadei

Régie : Philippe Kariger

Du 11 au 23 octobre 2022

A 20 h 30

Théâtre du Rond-Point

2bis avenue Franklin D. Roosevelt

75008 Paris

Réservations : 01 44 95 98 21

www.theatredurondpoint.fr

Tournée :

15 novembre 2022 : Maison de la culture de Tournai (Bel)

6-17 décembre 2022 : Théâtre des Célestins, Lyon

21 avril 2023 : Théâtre Sorano, Toulouse

Read More →

Love, texte et mise en scène d’Alexander Zeldin, La Commune, Centre dramatique national, Aubervilliers, Festival d’Automne à Paris, Odéon

// Oct 18th, 2022

© Wagner-Strauss

ƒƒƒ article de Nicolas Brizault

Une très bonne surprise. Love débute sur une immense scène presque nue, comme un large couloir sur lequel s’ouvrent trois chambres, face à un évier surchargé de vaisselle sale, deux grandes tables, des chaises un peu partout et, sur les côtés… du public, un peu mais tout de même. Dans le fond, une double porte dirige vers la suite de ce bâtiment. Des murs en mauvais état, et depuis plusieurs mois, un homme et sa mère octogénaire et incontinente, une famille reconstruite, avec le papa, le jeune ado et sa petite sœur, avec la nouvelle maman, sur le point d’accoucher. Ces deux chambres sont voisines et un peu plus loin, celle d’une égyptienne, et à l’étage supérieur enfin, un homme seul.

Love va être comme une petite caméra discrète, témoin de ce qui se passe entre ses murs lézardés censés protéger ces familles mises à la rue, en attendant que leurs situations s’améliorent très vite, que tous les « droits » soient remis en place, que du travail soit retrouvé, que les mômes se sentent plus à l’aise, et surtout, qu’ils aient suffisamment à manger. Le quadra et sa mère sont là depuis plus d’un an, durée n’étant pas censée être dépassée. Ils n’ont rien à manger, ou presque. Ils s’aiment. La petite nouvelle famille s’entend très bien aussi, le père est au chômage et ses droits sont annulés à cause d’une idiotie administrative. Les deux autres sont plus isolés, seuls, et ils se rendront compte qu’ils parlent la même langue, et donc un rien de joie soulagée débarque cinq minutes entre eux.

Pendant toute la durée de ce spectacle, le public est confronté aux doutes, aux peurs, à la solitude, dans un anglais à l’accent violent. Pas de larmoiement pour autant. Les problèmes sont plus qu’incommensurables, ils s’accumulent en suivant des épisodes séparés par un black-out total. La salle est ponctuellement dans le noir complet, d’un seul coup, alors que le reste du temps, la lumière est la même que sur la scène. La même ici et là. Tout est compliqué, les liens entre les familles, les combats éclairs et les excuses se suivent. Qui aura les toilettes en premier, dans quel état seront-elles rendues ? Ce mug appartient à qui ? L’extérieur n’est que l’école, l’hôpital, les services administratifs semblant noyés dans une incompréhension recherchée, souhaitée, face à eux.

Love est une randonnée sauvage dans l’amour et dans la merde. Alexander Zeldin nous entraîne dans cet univers, « Regardez, écoutez ! » Certains pourront être déboussolés face à cette vérité simple, ce livre ouvert. Les autres, comment dire… ne sortiront pas sautillant de ce spectacle. Plus attentifs ? Allez savoir. Aucun larmoiement en tout cas, juste du Love, vous voyez, il y a de l’amour là aussi, il y a de la vie, de l’attention. Love est si pur, si net, qu’il semble nécessaire. Tout simplement.

© Wagner-Strauss

Love, texte et mise en scène d’Alexander Zeldin

Scénographie et costumes : Natasha Jenkins

Lumières : Marc Williams

Son : Josh Anio Grigg

Travail du mouvement : Marcin Rudy

Assistante à la mise en scène : Elin Schofield

Avec : Amelda Brown, Naby Dakhli, Amelia Finnegan, Sandy Grierson, Joel MacCormack, Hind Swareldahab en alternance avec Mouna Belghali, Temi Wilkey, Grace Willoughby

Alexander Zeldin est artiste associé à l’Odéon-Théâtre de l’Europe

Du 15 au 22 octobre 2022

Spectacle en anglais sur-titré en français

Samedi 15 & 22 octobre à 18 h

Dimanche 16 octobre à 16 h

Mardi 18, mercredi 19 et jeudi 20 à 19 h 30

Vendredi 21 à 20 h30

La commune

Centre dramatique national

2 rue Edouard Poisson

93 300 Aubervilliers

Réservations : 01 48 33 16 16

lacommune-aubervilliers.fr

Création le 6 décembre 2016 au Dorfman Theatre of the National Theatre of Great Britain, London

Read More →

Dystopia – Un poyo rojo #2, de Alfonso Barón, Hermes Gaido, Luciano Rosso, au Théâtre du Rond Point

// Oct 17th, 2022

© Hermès Gaido

ƒƒ article de Hoël Le Corre

Après 15 ans de succès avec leur géniale chorégraphie Un poyo rojo, Alfonso Baron et Luiano Rosso reviennent avec leur compère Hermes Gaido pour nous offrir un spectacle toujours aussi corporel et à l’esthétique bien marquée.

On retrouve avec Dystopia les corps énergiques et les chorégraphies millimétrées propres à ces artistes aussi fous qu’impressionnants. La pièce s’ouvre d’ailleurs sur un très beau tableau en ombres chinoises dans un ballet sur talons aiguilles se jouant des codes de genre. On y retrouve aussi la complicité entre ces deux garçons qui fait toujours des étincelles.

Pas de leurre donc, on a bien une filiation entre le premier opus et ce deuxième volet. Mais on change d’univers : au vestiaire se substitue un studio d’enregistrement. Capteurs, fond vert, micro, écrans, Dystopia fait la part belle à l’interactivité et aux outils mutlimédia pour explorer notre relation à ceux-là.

Par le truchement d’une émission de télé aseptisée présentée par Alfonso et Luciano eux-mêmes, grimés en caricatures de femmes, le spectacle prend alors un tour technologique étonnant et se mue en une performance de synchronicité des corps, des tempos et des voix. Alfonso et Luciano se mettent ainsi dans la peau d’une myriade de personnages grâce à des filtres successifs. Les deux artistes se lancent dans une succession haletante de tableaux déjantés. Sont abordés de nombreux thèmes épineux de société, l’addiction aux écrans, le pouvoir des influenceurs, les soi-disant experts, les réactionnaires…

Bref, tout le monde y prend pour son grade, y compris d’ailleurs, les artistes, dans un second degré délectable où le discours engagé et radical est confronté au politiquement correct et à la langue de bois. On retiendra les questions des internautes imaginaires : « Etes-vous pleinement conscient de l’empreinte carbone d’un tel dispositif technologique ? C’est un show végan au moins ? » qui mettent à mal les convictions de ces deux partenaires.

Toutefois, si le fond et la forme apparaissent travaillés au cordeau, on peut vraiment regretter que le côté « performance informatique » prenne trop le pas sur les corps qui disparaissent derrière la surabondance d’écrans et de dispositifs techniques. Le regard se perd souvent, et il est dommage que deux artistes aussi doués se retrouvent finalement noyés par ce qu’ils cherchent pourtant à dénoncer. En un mot, on ne s’ennuie pas, mais ressort de la salle un peu décontenancé.

© Hermès Gaido

Dystopia – Un poyo rojo #2, création d’Alfonso Barón et Luciano Rosso

Collaboration : Julien Barazer

Mise en scène : Hermes Gaido

Chorégraphie et interprétation : Alfonso Barón, Luciano Rosso

Scénographie : Hermes Gaido, Luciano Rosso

Lumière, vidéo, régie générale : Hermes Gaido

Musique originale : Hermes Gaido, Alfonso Barón, Luciano Rosso, Sebastián Pérez Echegaray

Habillage : Alfonso Barón, Luciano Rosso

Du mardi au dimanche à 18 h 30

Relâche le 13 octobre

Durée : 1 h 10

Théâtre du Rond Point

2bis av Franklin D. Roosevelt

75008 Paris

Réservations : 01 44 95 98 00

www.theatredurondpoint.fr

Tournée :

17 février 2023 VITORIA (ESPAGNE)

21 avril 2023 BARAKALDO (ESPAGNE)

Read More →

Chœur des amants, de Tiago Rodrigues, mis en scène par Tiago Rodrigues, Théâtre des Bouffes du Nord, Paris

// Oct 17th, 2022

© Filipe Ferreira

ƒƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia

Dans un format très court, Chœur des amants raconte une vie de couple dans le temps record de 45 minutes, dont le leitmotiv est pourtant qu’« On a le temps ». Et en effet, dans ce temps pourtant si ramassé, on a le temps de voir défiler la vie d’un couple à la fois ordinaire et extraordinaire, qui nous offre son parcours dans ses embuches elles aussi ordinaires et extraordinaires, parce que les accidents de la vie, les erreurs, les blessures, les non-dits sont propres à tout être humain et à tout couple évidemment, mais qu’elles ne sont pas toujours transformées, sublimées en un quelque chose de différent au fur et à mesure que la vie avance, qui peut s’enraciner à la fois dans le réel et dans le poétique. C’est la prouesse de cette pièce que de conter l’histoire d’une vie, à travers un récit choral, mais qui dans l’écriture passe par différents registres, usant tour à tour d’un vocabulaire technique (notamment médical), trivial, lyrique, et par des mises en situation allant du road-movie en accéléré nous conduisant en pleine nuit dans un service d’urgence et de réanimation (et retenir notre respiration de spectateur jusqu’à avoir la certitude qu’elle s’est bien remise à respirer), en passant par le retour et les petites exaspérations du quotidien, jusqu’à la décomposition dans une forêt, leur forêt, ou plutôt la forêt à laquelle ils appartiennent.

Le « chœur » est à prendre (notamment) au sens propre. L’histoire est racontée le plus souvent en même temps, les deux voix se superposant littéralement, avec pour seules différences le « elle » et le « je » et la « droite » et la « gauche » (boutade récurrente qui donne au spectateur des respirations vitales de rires ou sourires), que ce soit pour narrer le parcours vers l’hôpital, le film Scarface avec Al Pacino, le déménagement dans cette maison qui n’a pas un « putain de jardin », ou le chant de leur fille dans son lit pour s’endormir. L’un ou l’autre prend ici et là le relai du récit. Mais surtout au mitan de la pièce, il y a ce moment unique et tellement audacieux sur une scène de théâtre. Le talent des deux exceptionnels comédiens que sont David Geselson et Alma Palacios y est pour beaucoup. Cinq minutes, peut-être plus, peut-être moins, le temps semble suspendu. Nous sommes dans le public en suspension. Suspendus à leurs lèvres, leurs regards, dans leurs pensées, mais aussi dans les nôtres. Côte-à-côte, assis face à nous, une tasse de thé à la main. On voit la vapeur qui s’échappe, caressant leurs visages. La bouilloire avait interrompu la scène précédente par son sifflement insistant. Face à nous, côte à côte, ils se réapprivoisent. Ils se réacclimatent dans cette proximité de l’espace de cet appartement qui n’a pas changé, qu’il a pourtant réussi à ranger tout seul (mais il a fallu qu’elle tombe malade pour qu’il y arrive, même s’il aurait pu repeindre les murs). Ils sont assis, sans prononcer un mot, parce qu’ils « ont le temps », n’est-ce pas ? Ils se reniflent presque. Une gorgée avalée par ci, par là. Un sourire. Plusieurs sourires même. Des rires à peine étouffés. C’est presque sensuel. C’est sensuel. Ils n’ont pas bougé de leurs chaises, mais on devine, on sent l’attirance réciproque qui renaît. Le jeu de chaque pore de chaque visage subjugue. Et alors qu’on ne peut s’empêcher (et pourquoi le ferait-on ?) de ressentir toute la joie d’une complicité si intense, il y a ce petit rien, un infime rictus de l’un, un papillonnement des cils de l’autre et imperceptiblement les expressions changent, deviennent plus graves et nous font basculer dans un début d’effondrement intérieur. Que se passe-t-il en eux ? Que se passe-t-il en nous ? On les a pourtant mille fois vécus ces moments indescriptibles, irrationnels et inexprimables de renversement. Mais sur le plateau des Bouffes du Nord, cela devient prodigieux et puissamment dramaturgique.

Chœur des amants est le premier texte de théâtre de Tiago Rodrigues. Créé à Lisbonne en 2007, l’auteur et metteur en scène portugais l’a repris avec la belle idée d’imaginer le temps passé depuis. La suite est à la fois très philosophique et poétique. Certes, « la décision de changer est rapide », mais « le changement est lent ». L’impact d’une épreuve peut faire vaciller le couple ou le rendre plus fort, y compris après des périodes de non-dit, d’errance, de séparation. Eux, ils ont choisi et réussi, si bien qu’à la fin, même quand l’un des deux n’est plus physiquement sur terre, ils sont bien là tous les deux encore et la combinaison de leurs humus nourriront cette terre commune des amants.

© Filipe Ferreira

Chœur des amants, de Tiago Rodrigues

Mise en scène : Tiago Rodrigues

Scénographie : Magda Bizarro et Tiago Rodrigues

Lumières : Manuel Abrantes

Costumes : Magda Bizarro

Traduction : Thomas Resendes

Avec : David Geselson (en alternance avec Grégoire Monsaingeon) et Alma Palacios

Durée : 45 min

Jusqu’au 29 octobre 2022

A 18 h du mercredi au vendredi et à 15 h et 18 h les samedis

Théâtre des Bouffes du Nord

37 bis boulevard de la Chapelle

75010 Paris

www.bouffesdunord.com

Read More →

La (Nouvelle) Ronde, de Johanny Bert, texte de Yann Verburgh d’après Arthur Schnitzler au Théâtre de la Croix-Rousse

// Oct 17th, 2022

© Christophe Raynaud de Lage

ƒƒƒ article de Victoria Fourel

L’amour, l’amour, l’amour. À l’heure de la libération et aussi de la peur, des supposés phénomènes de mode, et des supposées fins du monde. Ce sont des marionnettes qui nous font traverser les corps et les rues dans une fresque urbaine et moderne.

Il y a souvent quelque chose de troublant dans les premières minutes d’un spectacle de marionnettes. Notre œil s’adapte aux lumières et aux angles de vue, aux articulations et aux silhouettes juste derrière. Sur une toile vierge qui sert de castelet, où des décors minutieux défilent et où les volumes apparaissent au fur et à mesure des scènes, on oublie très rapidement que les marionnettes ne fonctionnent pas toutes seules. Quelle beauté dans ces personnages, entre l’ultra-réalisme et la bizarrerie. Ils sont frappants, car ils nous parlent immédiatement tout en étant des sortes de créatures un peu hybrides, à la frontière de ce qui est possible. Les manipulations sont d’une précision qui n’a d’égale que celle du jeu. D’ailleurs, il y a quelque chose de très virtuose dans le jeu des comédiens. On entend les souffles, le plaisir, les sourires, les orgasmes. On ne plaisante pas du tout. Et donc, on oublie que ce ne sont pas les marionnettes qui vivent tout ça et que des artistes sont derrière.

Il faut aussi tout de suite évoquer une chose. On parle finalement vraiment rarement de cul au théâtre. Pas d’amour, pas de sexe. De cul. De toutes ses formes, de toutes ses couleurs, de toutes les dimensions qu’il prend aujourd’hui. En 2022, quand le féminisme, le wokisme, même, sont sur toutes les lèvres, que tout semble être à portée d’écran tactile, où des mots existent pour tous les penchants. BDSM, polyamour, plans-culs, traditions et transgressions, adultère et soumission… Dans ce spectacle, on explore, on y va, on décrit, on documente. Tout semble permis. Et cela donne des moments très drôles, d’autres très touchants, et encore certains, très bizarres. Et tant mieux. On retient des corps parfois coupés en morceaux par le plaisir, on retient un clitoris géant et dansant, on retient un humanoïde à mourir de rire.

On espère que des tas de gens verront ce spectacle. Pour partir à la découverte d’un théâtre qui ne choisit pas entre le décalage et le réalisme, pour être un peu secoué, pour rire, pour apprendre des choses, peut-être. Pour voir des scènes d’amour sur un plateau, pour entendre des trucs qu’on croyait déjà dits. Et qui finalement font du bien à entendre.

© Christophe Raynaud de Lage

La (Nouvelle) Ronde, de Johanny Bert

Texte Yann Verburgh d’après La Ronde d’Arthur Schnitzler

Dramaturgie : Olivia Burton

Composition musique : Fanny Lasfargues

Collaboration mise en scène : Philippe Rodriguez Jorda

Scénographie : Amandine Livet, Aurélie Thomas

Costumes : Pétronille Salomé, Adèle Giard (assistante)

Lumière : Gilles Richard

Son : Tom Monseigneur

Marionnettes : Johanny Bert, Laurent Huet & son équipe

Avec Yasmine Berthoin, Rose Chaussavoine, Enzo Dorr & les comédien.ne.s de la Jeune Fabrique : Yohann-Hicham Boutahar, George Cizeron, Elise Martin

Du 12 au 15 octobre 2022

Durée 1 h 45

Le mercredi et le vendredi à 20 h, le jeudi et le samedi à 19 h 30

Théâtre de la Croix-Rousse

Grande salle

Place Joannes Ambre

69004 LYON

Réservation au 04 72 07 49 49

www.croix-rousse.com

Read More →

Be Here Now, Benjamin Millepied, L.A. Dance Project, Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet, Paris

// Oct 15th, 2022

© Thomas Amouroux

ƒƒƒ article de Nicolas Brizault

Benjamin Millepied présente avec L.A. Dance Project, qu’il a fondé en 2012, une création mondiale, Be Here Now, une série d’épisodes dont les titres gigantesques apparaissent sur les murs, grands panneaux aux lettres floues, travail surprenant, scénographie déroutante par la simplicité si efficace de Barbara Kruger. Ces titres – images de la vie et tout ce qui la construit, du positif ou non, du beau ou non, en remuant quoi qu’il arrive – entraînent, encadrent et soutiennent ces pas, ces gestes devant nous, ces cris, ces rires. Des thèmes qui vont se diluer sur ces corps, les pousser à sourire, ces hommes et ces femmes qui se mêlent, se suivent, rebondissent et s’effacent lorsque les suivants déjà sont là, nouvelle image du même thème ou bien sujet différent. Ils sont deux, trois, quatre, soutenus par la musique new-yorkaise de Caroline Shaw ou d’Andy Akiho.

Ce travail est si vivant que les applaudissements ne peuvent s’empêcher de sortir, ici ou là, alors imaginez la joie à la fin. Be Here Now est un échantillon tout d’abord du talent fantastique de Benjamin Millepied et sa compagnie de Los Angeles, mais aussi de la vie tout court. Des échanges, des sensations. Pourquoi pas des souvenirs qu’ils laissent. « Regardez, la vie ça peut être ça, toi et moi, vous et nous. » Du talent pourquoi l’écrire, du talent débordant, déroutant ou en plein échange. De la légèreté, de la découverte joyeuse, de la réflexion presque. Be Here Now est une touche départ, la réflexion est là, et la musique la retourne dans tous les sens. La simplicité complexe ? La vérité prend corps. Et curieusement, une joie certaine est là.

© Thomas Amouroux

Be Here Now, chorégraphie de Benjamin Millepied

Musique : Caroline Shaw, Andy Akiho

Décor : Barbara Kruger

Lumières : Clifton Taylor

Costumes : Benjamin Millepied

Avec Doug Baum, Marissa Brown, Lorrin Brubaker, Courtney Conovan, Oliver Greene-Cramer, Daphne Fernberger, David Adrian Freeland Jr., Mario Gonzalez, Sierra Herrera, Daisy Jacobson, Payton Johnson, Shu Kinouchi, Peter Mazurowski, Vinicius Silva, Nayomi van Brunt

Du 13 au 16 octobre 2022

18 h ou 20 h selon les jours de représentation

Théâtre de la Ville de Paris / Théâtre du Châtelet

1, place du Châtelet

75001 Paris

Réservations : 01 42 74 22 77 de 11 h à 19 h du lundi au samedi

www.theatredelaville-paris.com

Read More →

Blasons, chorégraphie de François Chaignaud / Doesdicon, chorégraphie de Tãnia Carvalho, Théâtre de la ville – Les Abbesses / Festival d’Automne à Paris

// Oct 14th, 2022

© José Caldeira

ƒƒ article de Denis Sanglard

Dançando com a differança est une compagnie de danse inclusive dirigée par Henrique Amoedo, réunissant artistes avec ou sans « différence » liée à la condition physique ou mentale. Prouvant par là-même que le handicap n’est en rien un obstacle dans le champ de la création contemporaine, lui offrant même d’autres perspectives en déplaçant le regard que nous portons sur lui. C’est d’autant plus juste ici que la danse expose les corps frontalement, voire brutalement, et qu’un corps différent n’échappe donc pas, inévitablement, au regard qu’on lui porte. Avec Blasons, François Chaignaud retourne ce regard. Les danseurs certes se montrent, crûment, mais ne lâchent jamais le public des yeux, le scrutant attentivement, prenant même des notes. Renvoyant à ceux-là même qui les jaugent à l’aune de leur « normalité », leur voyeurisme. C’est nous qui, à leurs yeux, sommes désormais hors-normes. Certes ils jouent sciemment une partition attendue, défilant comme à la parade ou s’exposant comme des tableaux vivants, comme autant de clichés sur les freaks qu’ils ne sont pas mais que nous portons sur eux, mais très vite détournent habilement tout ça pour nous imposer une évidence, il n’y a pas de différence d’eux à nous, nous sommes toujours le monstre de quelqu’un. Le handicap, le vrai, c’est notre regard porté sur la différence.

Plus forte sans aucun doute la seconde proposition, celle de Tãnia Carvalho, Doesdicon, anagramme d’Escondido (dissimulé). Un univers cauchemardesque, un ballet expressionniste superbement grotesque ou les corps, mécanique ou performatif, se révèlent dans toute leur singularité. Danseuse manipulée, ronde chaotique, ombres fantomatiques, simples mais fortes présences, c’est un conte noir, d’une beauté fragile, bouleversante et crépusculaire. Tãnia Carvalho compose des séquences où le corps et le mouvement, qu’ils soient empêchés où libérés de toute contrainte, devient l’objet d’une attention dramatique inouïe. De chaque danseur, elle transfigure leur capacité à faire de leur handicap une force motrice, imaginative et poétique sans égal. Rien de spectaculaire en apparence mais au contraire une simplicité radicale qui met à nu, exhausse et révèle ce que cache malgré eux chacune de ses personnes, invisibilisés au quotidien. Elle réussit ce pari délicat de ne pas exposer le handicap comme une exception, une curiosité, voire une anomalie, mais au contraire de l’intégrer le plus naturellement dans le champ de la danse contemporaine qu’elle bouscule dans le regard que nous lui portons. Ce que nous avons devant nous, ce sont avant tout des danseurs dans leur vérité, et rien d’autre.

©Julio Silva CAstro

Blasons, chorégraphie et mise en scène de François Chaignaud

Assistant : Grégorio Nóbrega

Avec Bárbara Matos, Bernardo Graça, Joana Caetano, Mariana Tembe, Milton Branco, Sara Rebolo, Sofia Marote, Telmo Ferreira

Lumières : Abigaïl Fowler

Costumes : Henrique Texeira

Doesdicon, chorégraphie et mise en scène Tãnia Carvalho

Avec Bernardo Graça, Diogo Freitas, Isabel Teixeira, Joana Caetano, Maria João Pereira, Luís Guerra, Sara Rebolo, Telmo Ferreira

Lumières : Tãnia Carvalho, Mauricio Freitas

Musique : Diogo Alvim

Chant : Tãnia Carvalho d’après lumi potete piangere de Giovanni Legrenzi

Costumes : Aleksandar Protic

Du 12 au 16 octobre 2022

A 20 h, le samedi 18 h, le dimanche 15 h

Théâtre de la Ville – Les Abbesses

31 rue des Abbesses

75018 Paris

Réservations : 01 42 74 22 77

www.theatredelaville-paris.com

billeterie@festival-automne.com

Read More →

Madame Fraize, texte de Marc Fraize, mise en scène de Papy, au Théâtre du Rond-Point

// Oct 14th, 2022

© Giovanni Cittadini Cesi

f f f article de Denis Sanglard

Madame Fraize, ce n’est pas du tagada-tsointsoin… Non, Madame Fraize chante, « pensia en mi » et sans doute se rêve-t-elle en héroïne d’Almodovar, mais dans sa robe verte et ses longs gants de caoutchouc rose on pencherait davantage pour Yvette Guilbert. Même visage pointu, même causticité et même étrangeté. Cependant, plus prosaïquement, Madame Fraize a des préoccupations de ménagère. Toujours lire la notice pour le lave-vaisselle, c’est important pour le couple. Car il est ici incidemment question de la vie à deux. De l’amour, donc. Qui demande toujours de prendre sur soi et de savoir écouter. Madame Fraize a bien des tracas, une capsulite, et beaucoup de joie, ainsi la découverte du fenouil. Et dans ces découvertes, Madame Fraize fait parfois des erreurs. Ne jamais acheter une fontaine zen, très mauvaise idée ça. Le glouglou peut vous rendre soudain folle. Madame Fraize en sa campagne s’ennuie. Là, un jour vaut une semaine. Alors le week-end… Madame Fraize est très pédagogue, pour ne pas dire bavarde, et s’emberlificote dans ses explications. Oui, la pensée est un peu labyrinthique, c’est vrai, les références quelque peu loufoques, ça part un peu dans tous les sens, du coq-à-l’âne en coquecigrues, ça prend des chemins étranges, souvent absurdes, mais lucide devant les rires qu’elle provoque innocemment, comme elle le répète : « que c’est bon de rire ». Oui, c’est bon de rire et on rit beaucoup dans ce spectacle aussi hilarant que poétique. Marc Fraize n’est jamais ridicule dans la robe de madame. Pas plus emprunté ni travesti que vous et moi en somme, il reste lui-même sous la perruque, dans ce personnage sensible et cocasse d’une folle et belle liberté. Il a pour madame Fraize, on le devine, une immense tendresse et beaucoup de respect. Il lui offre cette volubilité, cette gaucherie et cette délicatesse propre au grand timide qui se lance dans une aventure qui les dépasse tout soudain. Madame Fraize sait aussi prendre son temps, à retirer ses longs gants de latex, à tournicoter sur son tabouret ou rester là, les bras ballants comme étonnée soudain d’être ici, sur cette scène, ce plateau nu. Et laisser soudain le silence presqu’embarrassé faire œuvre d’imagination. Marc Fraize, c’est avant tout une présence, un merveilleux clown qui ne force jamais le trait, bien au contraire. C’est fait de tout petit rien cette création, mais de ces petits riens qui soudain, allez savoir pourquoi, par le regard quelque peu farfelu et naïf porté par cet extraordinaire trublion un peu lunaire, prennent une dimension épique. Le quotidien pour madame Fraize est un éternel enchantement. Cette création de même qui, toute en délicatesse, nous emporte loin. Qu’il est bon de rire !

© Giovanni Cittadini Cesi

Madame Fraize texte et interprétation de Marc Fraize

Mise en scène Papy

Costumes : Sarah Dupont

Coiffure-maquillage : Vanessa Ricolleau

Lumières : Arnaud Ledu

Du 13 octobre au 5 novembre 2022, du mercredi au samedi à 21 h

Théâtre du Rond-Point

Salle Renaud-Barrault

2 bis avenue Franklin D. Roosevelt

75008 Paris

Réservations 01 44 95 98 21

www.theatredurondpoint.fr

Read More →

Catarina et la beauté de tuer des fascistes, texte et mise en scène de Tiago Rodrigues, au Théâtre des bouffes du nord, Festival d’Automne à Paris

// Oct 14th, 2022

© Catarina Filipe Ferreira

ƒƒƒ article de Denis Sanglard

Dans cette famille, il est une tradition à laquelle on ne déroge pas depuis 70 ans, depuis le régime de Salazar où l’aïeule commit la chose : tuer un fasciste. Aujourd’hui dans cette propriété campagnarde plantée de chêne-liège, au sud du Portugal, Catarina, l’une des plus jeunes de la famille, va tuer son premier fasciste. C’est un jour de fête, la table est mise, les pieds de porcs mijotent et le fasciste, résolument muet, attend sa dernière heure. Seulement voilà, Catarina devant le geste à accomplir, est prise d’un doute et refuse de tirer. Un conflit familial éclate où chacun, du grand-père aux oncles, de la mère à la sœur, tente de persuader Catarina de la nécessité de ce geste devant une démocratie impuissante à juguler la montée des parties d’extrême droite. Les questions fusent et le débat fait rage. Prendre les armes au risque de la guerre civile, du terrorisme, pactiser et faire le jeu du fascisme pour de l’intérieur le combattre au risque de se perdre, où user des moyens démocratiques voués à l’échec ?

A ce dilemme, Tiago Rodrigues ne répond pas, désarmé sans nul doute, comme les spectateurs lentement pétrifiés par cet exposé implacable de notre impuissance et désarroi devant la montée irrésistible d’une extrême droite décomplexée. Tiago Rodrigues ne cache nullement sa référence à Brecht, qu’un oncle ne cesse de citer, émaillant ses arguments de citations empruntées à l’œuvre du dramaturge. Seulement « la bête immonde » est dans cette fable déjà en place et « ronge la démocratie comme un acide ». Et tout comme Brecht, il n’existe pas d’alternative. Et le refus de Catarina signe résolument la tragédie à venir de cette famille que le meurtre de fasciste jusqu’à présent soudait et que la décision de Catarina fait soudain éclater. La démonstration parfois, parfois seulement, n’évite pas la pesanteur, le ressassement, tant Tiago Rodrigues tient à enfoncer résolument le clou, signe de son inquiétude évidente et qui traverse ouvertement cette œuvre. La mise en scène et les acteurs sauvent heureusement la pièce de son didactisme par trop forcé. Et puisqu’il ne semble pas y avoir de solution, si même le théâtre dans sa fonction première est impuissant, Tiago Rodrigues décide de confronter les spectateurs, frontalement, à la réalité et celui qui jusqu’à présent était muet, le fasciste en sursis, celui qui ne sera pas enterré sous un chêne-liège, prend la parole pour conclure la pièce. Vingt minutes d’un discours où la rhétorique, les arguments rances et les obsessions des extrêmes droites (femmes, avortement, homosexuels, genre, étrangers, démocratie…) sont assénés sans ciller. Rien n’est laissé au hasard dans cette diatribe nauséeuse. C’est dans la salle, éclairée pendant cette logorrhée, un électrochoc, le malaise sciemment provoqué est évident, qui voit les insultes être proférées, certains projectiles projetés sur le plateau, des départs précipités. Ce que dit Tiago Rodrigues là, en se dépouillant brutalement de toute théâtralité, ou comme le disait Brecht, c’est de cesser d’avoir les yeux ronds pour enfin voir et entendre cette résistible ascension. Résistible ? A nous, devant ce discours implacable que tout leader européen d’extrême droite ne renierai absolument pas, de prendre nos responsabilités, s’il n’est pas déjà trop tard.

© Catarina Filipe Ferreira

Catarina et la beauté de tuer des fascistes texte et mise en scène de Tiago Rodrigues

Scénographie : F. Ribeiro

Lumières : Nuno Meira

Adaptation lumières pour les Bouffes du Nord : Rui Monteiro

Costumes : José António Tenente

Création et design sonore, musique originale : Pedro Costa

Chef de chœur, arrangement vocal : João Henriques

Conseillers en chorégraphie : Sofia Dias, Vitor Roriz

Conseiller technique en armes : David Chan Cordeiro

Assistante mise en scène : Margarida Bak Gordon

Traduction : Thomas Resendes

Surtitrages : Patricia Pimentel

Collaboration artistique : Magda Bizarro

Avec António Afonsa Parra, António Fonseca, Beatrix Maia, Carolina Passos Sousa, Isabel Abreu, Marco Mendoça, Romeu Costa, Rui M. Silva

Du 7 au 30 octobre 2022

Du mardi au samedi à 21 h

Le dimanche à 17 h

Théâtre de Bouffes du Nord

17(bis) boulevard de La Chapelle

7010 Paris

Réservations 01 46 07 34 50

www.bouffesdunord.com

Tournée :

7 et 8 novembre 2022, La Garance, scène nationale de Cavaillon

9 novembre 2022, Théâtre d’Arles

12 et 13 novembre 2022, Centre Culturel André Malraux, Vandoeuvre lès Nancy

15 et 16 novembre 2002, Evry

18 et 19 novembre 2022, Théâtre Joliette, Marseille

22 et 23 novembre 2022, Maison de la Culture, Amiens

25 et 26 novembre 2022, Théâtre d’Angoulême

29 novembre-1er décembre 2022, La Comédie de Reims

3 et 4 mars 2023, Le Quai, CD N d’Angers

6 avril 2023, Théâtre Edwige Feuillère, Vesoul

Read More →

La trilogie des identités, Orlando et Mikael, Wild Minds, mise en scène de Marcus Lindeen, au T2G, Festival d’Automne à Paris

// Oct 14th, 2022

Orlando et Mikael © Maya Legos

ƒƒƒ article de Denis Sanglard

Nous n’avons vu que deux des créations sur les trois qui composent cette trilogie, Wild Minds et Orlando et Mikael. Marcus Lindeen, journaliste devenu metteur en scène ce qui ici a son importance, explore au plus ténu l’intime dans une mise en scène à l’os, dépouillé intelligemment de tout artifice. Un travail d’une grande épure qui brouille délibérément et subtilement la frontière entre documentaire et fiction. Une ligne de crête fragile qui donne de la réalité une étrange poésie, une déréalisation si l’on peut dire, n’accusant jamais la théâtralité. Pour ce faire, Marcus Lindeen privilégie la conversation, l’échange pondéré. Seulement, la matière documentaire dont il extrait les dialogues sont enregistrés par des acteurs professionnels. Enregistrement diffusé en direct dans les oreillettes des acteurs amateurs mêlés au spectateur dans un dispositif inclusif qui n’est pas sans faire penser pour Wild Minds aux thérapies de groupe. Le résultat est remarquable et évite toute psychologisation, toute dramatisation, pour ne se concentrer que sur le récit en lui-même où le dialogue est mis en relief. Si dans Wild Minds, témoignages de rêveurs compulsifs, tout procède d’une reconstruction, les personnes interrogés ne s’étant jamais rencontrés, Orlando et Mikael procède d’un processus plus complexe. Cette histoire de réassignation, deux hommes devenus femmes ayant décidé de redevenir homme, fut d’abord une pièce de théâtre dont la matière fut une rencontre entre Mikael et Orlando initiée par Marcus Lindeen. Puis un film (Regretters en 2006), avec les vrais protagonistes, et de ce scénario aujourd’hui retravaillé, intégrant cependant quelques éléments du film projetés au cours de la performance, Marcus Lindeen compose un nouvel opus. Les deux hommes étant joués, − mais peut-on parler ici de jeu ? − et ça c’est extrêmement fort et subtile, bien malin même, par une femme transgenre et une femme queer. Parce que leur expérience singulière de vie et de corps, leur engagement même, remet en question de facto les normes de genres qu’elles pulvérisent par leur simple présence, dégoupillant toute tentative de théâtralité exacerbée. Il n’y a pas d’identification possible avec ce qui est dit dans leur conversation, aux arguments parfois antinomiques, mais par le choix de Marcus Lindeen de Jó Bernardo et Samia Ferguene, c’est ajouter au premier discours un second, qui n’exprimerait rien d’autre qu’une communauté de destin dans l’invention de soi et le refus des injonctions de genre. Et cette parole-là de devenir politique. Le résultat est détonnant et bouleversant. Parce que la violence de ce qui est exprimé là, qu’il faut évidemment remettre dans son contexte, et par cette distance qu’amène le procédé de la mise en scène, cette friction entre la réalité et sa recomposition pour une fiction qui n’en pas vraiment une, cet entre-deux donc, qui annule toute dramatisation désamorce le spectaculaire, voire le voyeurisme, pour une vérité plus profonde, une humanité sans fard. Il y a là quelque chose de performatif dans ce qui est énoncé, et par ceux-là même qui énoncent avec tant de sobriété, qui touche de fait au plus profond de chacun et bouscule toute prévention.

Wild Minds © Maya Legos

La trilogie des identités :

Orlando et Mikael / Wild Minds

Texte et mise en scène de Marcus Linden

Orlando et Mikael

Collaboration artistique, dramaturgie et traduction Marianne Segol-Samoy

Avec Samia Ferguene et Jó Bernardo

Scénographie : Mathieu Lorry-Dupuis

Lumières Diane : Guérin

Musique et conception sonore : Hans Appelqvist

Régie son : Antonio Quoniam et Nicolas Brusq

Régie Plateau, lumières et vidéo : Dimitri Blin

Wild Minds

Collaboration artistique, dramaturgie et traduction : Marianne Segol-Samoy

Avec Barbara French, Anne-Sophie Ingouf, Hida Sahebi, El Hadj Abdou Aziz Diaw, Claude Thomas

Musique et conception sonore : Hans Appelqvist

Régie son : Antonio Quoniam et Nicolas Brusq

Orlando et Mikael

Du 6 au 17 octobre 2022

Wild Minds

Du 6 au 16 octobre

T2G théâtre de Gennevilliers

41 avenue des Grésillons

92230 Gennevilliers

Réservations 01 41 32 26 26

www.theatredegenevilliers.fr

Festival d’Automne à Paris 01 53 46 17 17

www.festival-automne.com

Tournée :

20/22 octobre 2022 Comédie de Caen-CDN de Normandie (avec Wild Minds et L’Aventure invisibles)

01/03 décembre 2022 Théâtre du Point du Jour-Lyon ENSATT (avec l’Aventure invisible)

27/28 janvier 2023 Le Meta-CDN de Poitiers Nouvelle Aquitaine (avec L’Aventure invisible)

Read More →

Sarrazine de Julie Rossello Rochet, mise en scène de Lucie Rébéré, Théâtre de Belleville

// Oct 13th, 2022

© Jean Louis Fernandez

ƒƒƒ Article de Sylvie Boursier

Ses romans sont sa vie, sa vie un roman ; entrer en prison, faire le mur, y retourner, courir, danser, aimer, écrire, vivre vite et mourir jeune… à 29 ans d’une opération chirurgicale bâclée. L’astragale est cet os du pied qu’Albertine Sarrazin se fractura en s’évadant et le titre du récit de sa cavale, cette femme à tête de chat, toujours là où on ne l’attend pas, une Jean Genet au féminin.

Autant sa vie fut fracassée, autant son écriture est maîtrisée, mélange d’argot et de poésie, minimaliste et hyperbolique. Elle peint les corps douloureux, les pieds cabossés « je regardai mon pied, noir et blême, mon pied qu’on allait jeter à la poubelle. Et soudain, je réalisai combien je tenais à chaque cellule, à chaque goutte de mon sang, combien j’étais cellule et sang, multipliés et divisés à l’infini dans le tout de mon corps : je mourrais s’il le fallait, mais toute entière », un « monde du caniveau » à la Chaim Soutine entre les murs de sa cellule.

Il faut avoir du cran pour incarner la Sarrazine dans tous ses états, Nelly Pulicani n’en manque pas et se met à nu au sens propre comme figuré. Albertine c’est elle et réciproquement avec une ressemblance physique troublante et l’accent du sud qu’elles aiment toutes les deux.

Bravache, elle marche, nous sourit depuis le plateau en nous voyant arriver, comme ça, l’air de rien, tels les gens habitués à vivre sous le regard des autres, matons, juges, institutions ou simples passants du trottoir d’en face. Durant 1 h 15 la môme Sarrazin vient nous chercher un à un, pour nous mettre dans sa poche, nous offre une orange, trinque à ses publications, nous montre qu’elle n’est pas cette traînée de Notre Dame du Bon Pasteur, une maison de redressement d’où elle s’échappa, qu’il ne faut pas se fier aux apparences.

Le plateau est nu, avec pour seul décor une baignoire, tour à tour cellule carcérale, gourbis sous les toits, chambre d’hôpital et aussi unique refuge ou la détenue plonge pour échapper au contrôle social. En prison, elle n’est personne, dehors c’est pareil mais là au moins elle est libre et peut espérer. Melle Renoux Anne Marie, abandonnée par ses parents adoptifs, brillante élève rebelle violée par son oncle, cognée avec un nerf de bœuf par ses co-détenues, est culottée. Elle noircit depuis toute petite les pages d’un cahier et veut devenir quelqu’un, un écrivain reconnu. Aix en Provence, Orange, Montélimar, Valence, Lyon, Macon, Paris. Impossible de faire du stop sans qu’un chauffeur de camion ne se rince l’œil ou pire, impossible de s’éclater sans se faire pincer, impossible non plus d’avoir une histoire d’amour sans se faire choper le lendemain matin pour avoir volé de quoi se nourrir, toujours tombée, jamais vaincue. Madame Sarrazin n’a tué personne, elle est née du mauvais côté, c’est tout, celui des laissés pour compte.

Nelly Pulicani tient le choc comme une athlète de compétition dans ce qui s’apparente à une performance. Pour cette comédienne danseuse, le corps est le révélateur de ce que le langage ne dit pas. Albertine joue avec les mots, frime, Nelly montre son besoin d’amour, sa solitude, sa souffrance, sa puissance vitale et sa poésie, elle crée des images, prend à témoin le spectateur qui lui, connait la fin, joue avec la lumière, le son, justesse et économie de moyens. Le texte de Julie Rosselo Rochet, librement inspiré des autofictions de l’écrivain, lui va comme un gant et la mise en scène de Lucie Rébéré est taillée sur mesure.

Votre plus belle cavale, Albertine, ce fut l’écriture et lorsque la faucheuse vous cueille, Nelly apparaît dans sa parure de vierge noire mexicaine, comme perdue sur ce plateau déserté, à sa place tout simplement, avec nous. Ressusciter les morts grâce au théâtre qu’y a-t-il de plus beau ? on reçoit ce spectacle comme un souffle au cœur. Allez les voir !

© Jean Louis Fernandez

Sarrazine de Julie Rossello Rochet

Mise en scène : Lucie Rébéré

Avec Nelly Pulicani et les voix de Bouacila Idira, Ruth Nüesch, Mitchelle Tamariz et Gilles David

Collaboration artistique : Lorene Menguelti et Nans Laborde Jourdaà

Lumières : Pierre Langlois

Scénographie : Amandine Livet

Création sonore : Clément Rousseaux

Costumes : Floriane Gaudin

Durée : 1 h 15

Jusqu’au lundi 31 octobre 2022

Lundi 19 h, mardi 19 h

Le samedi à 16 h, le dimanche à 17 h 30

Relâches les 18 & 22 octobre

Théâtre de Belleville

16, Passage Piver, 75011 Paris

Réservation :

01 48 06 72 34

theatredebelleville.com

Tournée

Du 17 au 20 janvier 2023 au Théâtre Joliette – Marseille

27 Janvier 2023 au Polaris – Corbas

23 mars 2023 au TMG – Grenoble

Du 23 mai au 3 juin 2023 aux Célestins – Lyon

Les trois romans d’Albertine Sarrazin, La Cavale (1965), L’Astragale (1965), La Traversière (1966) sont édités en poche.

Read More →

Racine carrée du verbe être, de Wajdi Mouawad, mis en scène par Wajdi Mouawad, La Colline -Théâtre national, Paris

// Oct 11th, 2022

© Simon Gosselin

ƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia

Les textes (pièces et romans) de Wajdi Mouawad se suivent et se ressemblent… pas tout à fait. Il y a toujours les souvenirs, et les souvenirs ne sont pas toujours doux. Il y a toujours le Liban et ses guerres, la famille et ses déchirements, la figure du père et les règlements de compte avec sa descendance. Il y a la violence, verbale, physique, notamment sexuelle. Il y a les interrogations métaphysiques. Dans Racine carrée du verbe être, peut-être plus encore que dans tous les textes et autres fresques au long cours (Le sang des promesses notamment) qui l’ont précédé, le « et si » prédomine.

Le monde n’est-il qu’une illusion ? Les mathématiques et la physique quantiques sont appelées au secours. Wajdi Mouawad prend au mot le principe selon lequel une présence au point A ne soit pas possible que par sa présence au point B. Mais il en fait un procédé dramaturgique, qu’il multiplie, non pas à l’infini, ou « à la libanaise », mais en cinq vies et destins parallèles possibles.

A la différence de Tous des oiseaux, dans Racine carrée du verbe être, on n’est plus en territoire ennemi, mais à la fois sur la terre natale et en territoires d’exil, de refuge. Les deux « possibles » comme dirait Tiago Rodrigues (Dans la mesure de l’impossible), que sont la France et l’Italie, pour fuir le monde de « l’impossible » (le Liban en guerre), mais aussi les États-Unis, le Canada et les autres ailleurs de la diaspora libanaise.

Racine carrée du verbe être est une sorte d’uchronie composée de trois parties, inégales en termes de durées et de contenus. L’épopée de 6 h 30 (5 h environ si l’on retranche les entractes) part de l’explosion au port de Beyrouth d’août 2020 et qui une fois les thèses complotistes essoufflées a mis en lumière encore plus que la/les guerre(s) l’incurie, la vénalité, la corruption des dirigeants. L’explosion, comme nouvel élément déclencheur d’un exil massif, revient comme un leitmotiv lors des différents passages d’ « Actes » de la pièce, au moyen du travail vidéo réussi de Stéphane Pougnand (des cartoons qui tournent mal et surtout la vidéo initiale de l’explosion qui se transforme en un vol au ralenti continu et stylisé des débris durant toute la première partie.)

Le récit, qui se déroule sur une semaine, trace les différents scénarii possibles de la vie de Talyani Waqar Malik parti du Liban à l’âge de neuf ans avec ses parents, comme un certain Wajdi Mouawad… Des fonctionnements parallèles, partiellement en miroir, des faux jumeaux, qui deviennent quintuplés, se mettent en place, autant de Talyani qui auraient pu exister, joués par deux comédiens, Wajdi Mouawad lui-même que l’on croit être seul au début tant Jérôme Kircher lui ressemble, qui sont tour à tour chauffeur de taxi en France, artiste contemporain à Québec, neurochirurgien réputé à Rome, condamné à mort dans une prison texane et vendeur de jean’s à Beyrouth.

La construction de la deuxième partie est impressionnante. La dramaturgie ne laisse pas une seconde de répit, aidée par la scénographie millimétrée d’Emmanuel Clolus. Et sur le fond, toutes les thématiques à la fois contemporaines et universelles sont traitées intelligemment : les violences faites aux femmes, la dignité de la fin de vie (avec une référence scénique appuyée à Sur le concept du visage du fils de Dieu de Romeo Castellucci) succédant à la lutte entre les générations et les oppositions au père (Le Roi Lear est presque paraphrasé par l’excellent Richard Thériault), la peine capitale (avec une référence évidente au concept de « crime d’Etat » de Camus et au « meurtre légal » avec Koestler)… L’écologie est le thème qui est le moins naturellement intégré et qui en dépit de son importance sur le fond et de ses résonnances véritables avec le propos général (le déracinement n’empêche pas un ré-enracinement réussi ailleurs avec la métaphore des ginkos chinois implantés dans une forêt française) semble plaqué.

Le début de la troisième partie après le second entracte atteint un point paroxystique, qui est celui de la rencontre entre les différents destins individuels possibles conduisant les comédiens et en particulier Norah Krief jouant Layla, la sœur, à s’adresser à trois Talyani en même temps. Une performance. C’eut été le bon moment pour s’arrêter là, avec un retour au dialogue introspectif entre le Talyani enfant et le Talyani vieillard du début brandissant la « couleur verte » (celle des cèdres ?) face à une question insoluble. Mais malheureusement avant de fermer ainsi la boucle, on passe par un monologue beaucoup trop long de Wyo (néanmoins parfait Jérémie Galiana) et une leçon elle aussi trop étendue de mathématiques par Hanane (sensible Julie Julien déjà présente dans Littoral), avant que Wajdi Mouawad serrant contre lui son enfant intérieur, nous fasse la morale de l’histoire. Même si cela fait incontestablement redescendre le soufflet en perdant la dimension quasi fantastique des quatre premières heures, Racine carrée du verbe être fait se lever entièrement la salle au bout de l’intégrale (on peut aussi voir le spectacle en deux parties séparées). C’est plus que mérité tant la distribution dans son intégralité (y compris la Jeune troupe) est irréprochable, la mise en scène brillante et les questions posées essentielles.

© Simon Gosselin

Racine carrée du verbe être de Wajdi Mouawad

Mise en scène : Wajdi Mouawad

Assistanat à la mise en scène : Cyril Anrep et Valérie Nègre

Dramaturgie : Stéphanie Jasmin

Dramaturgie 1ère partie des répétitions : Charlotte Farcet

Scénographie : Emmanuel Clolus

Lumières : Éric Champoux

Costumes : Emmanuelle Thomas assistée de Léa Delmas

Conception vidéo : Stéphane Pougnand

Régie vidéo en création : Igor Minosa, Jérémy Secco

Dessins : Wajdi Mouawad et Jérémy Secco

Musique originale : Pawel Mykietyn

Conception sonore : Michel Maurer assisté de Sylvère Caton et Julien Lafosse

Avec : Madalina Constantin, Jade Fortineau, Jérémie Galiana, Julie Julien, Jérôme Kircher, Norah Krief, Maxime Le Gac Olanié, Wajdi Mouawad, Richard Thériault, Raphael Weinstock et Maïté Bufala, Delphine Gilquin, Anna Sanchez, Merwane Tajouiti de la jeune troupe de La Colline et Adam Boukhadda, Colin Jolivet, Meaulnes Lacoste, Théodore Levesque, Balthazar Mas-Baglione, Ulysse Mouawad, Adrien Raynal, Noham Touhtouhet les voix de Juliette Bayi, Maïté Bufala, Julien Gaillard, Jackie Ido, Valérie Nègre

Durée 6 h 30 environ (2 entractes compris)

Jusqu’au 30 décembre 2022

Parties 1 et 2 dissociées ou intégrales

La Colline – Théâtre national

15 rue Malte-Brun, Paris 20ème

www.colline.fr

Read More →

Mes amis, d’après le roman d’Emmanuel Bove, adaptation, mise en scène et jeu d’Airy Routier au théâtre Les Déchargeurs, Paris

// Oct 10th, 2022

© Emmanuel Valette

ƒƒƒ article de Nicolas Thevenot

C’est une petite cave aux murs de pierre, voûtée. Ses dimensions, réduites, sont probablement comparables à celles de la chambre qu’occupe Victor Bâton, le narrateur du roman d’Emmanuel Bove, Mes amis, publié en 1924. Apparaît sur un linteau un visage grossièrement sculpté dont les traits, émoussés par le temps, en sont réduits à faire signe, sans pouvoir plus signifier grand-chose. D’autres visages sur des cartons blancs, à gros traits noirs, caricatures ou dessins d’enfants, sont suspendus à un fil ou appuyés au pied des murs. Le sol est recouvert de petites plaques couleur or, l’espace et la lumière s’y tiennent serrés comme un dos chauffé au soleil.

D’emblée on entre de plain-pied dans cette chambre, à l’instar des tous premiers mots du roman d’Emmanuel Bove dont la lecture frappe dès l’entame : « Quand je m’éveille, ma bouche est ouverte. » On pénètre une intimité. On assiste à un récit auquel on imaginerait ne pouvoir accéder qu’à la dérobée, tant les mots tranchent par leurs caractères d’immédiateté, de vérité instantanée. Dans le vif. Emmanuel Bove écrit, parle depuis le nu de la vie, s’adresse à chacun en dépouillant les mots de leur gonflement de grenouille, de leur harnachement social. Victor Bâton ne travaille pas, et vit de peu, c’est-à-dire de rien. Comme il le dit avec le luxe de la précision : « les journées sont longues quand on n’a rien à faire, surtout quand on n’a que quelques francs. » Et pourtant, ces journées, Victor Bâton les remplit à sa façon, les fait déborder même : de mille inquiétudes, d’aguets intranquilles, de désirs incessants, de joies éphémères, d’angoisses renouvelées, de scénarios infinis. Tout cela, nourri d’une seule et même obsession, se trouver un ami.

Emmanuel Bove, par le truchement de Victor Bâton, se fait peintre de la vie moderne croquant ses personnages à la manière d’un Constantin Guy, capable en quelques mots de révéler les figures morales autant que physiques de cette société de l’après-guerre, de celles du peuple jusqu’à celles de l’élite. Cueillant le singulier, le particulier, il embrasse et brosse pourtant un univers, une époque. Victor Bâton est un observateur. On est touché d’entendre ce texte aux Déchargeurs, dans ce quartier des Halles, le ventre de Paris (quand bien même le roman d’Emmanuel Bove n’y est pas situé), car il fait résonner les pierres de leur passé de carrefour de la vie parisienne, d’estaminets enfumés, de petites gargotes où se pressait une foule aujourd’hui disparue.

Airy Routier est l’artisan de cette adaptation et mise en scène, il porte ce texte unique avec une indiscutable virtuosité. Il progresse sur cette ligne de crête instable où l’on ne cesse de basculer, sans même s’en rendre compte et pour notre plus grand plaisir, du récit narratif à la scène jouée dans une actualisation performatrice nous rendant témoin du frêle instant d’une rencontre, de la fragilité d’un regard, d’un mot de trop, d’une maladresse irréparable. Le temps devient multiple, hétérogène, se distendant en gros plans psychologiques pour se raccourcir en ellipses narratives.

A l’économie des mots de l’auteur, répond la juste parcimonie des effets calculés et mesurés de l’acteur. Airy Routier peint, en quelques gestes simples, en une miniature éloquente et fouillée, cette vie de Victor Bâton qu’il endosse : se déchausser, se rechausser, tapoter sur l’assise d’une chaise, changer d’angle, se tenir en retrait, s’avancer, se déporter, baisser la tête, la relever… la poésie des gestes simples de plateau se fait l’écho de la simplicité recherchée de l’écrivain. Airy Routier possède surtout cette souplesse d’élocution, cette détente dans la présence sans pourtant rien perdre de son acuité, l’œil brillant, qui lui donnent le pouvoir de se fondre dans les mots et les situations avec l’aisance du caméléon. Et, de façon vertigineuse, de mettre en abyme dans son propre jeu d’acteur le jeu psychologique et social du narrateur, dont lui-même, Victor Bâton, n’est pas dupe. Une sorte de transparence radicale du personnage à lui-même qui ne semble possible sur un plateau que par une autre transparence, celle de l’acteur, laissant au public le soin de plonger à travers lui dans l’esprit de Victor Bâton. C’est d’ailleurs une des beautés de Mes amis que d’y voir mêlé figure littéraire et geste d’acteur dans une indécidable chimère : les mots portés par l’acteur fabriquent de l’incarnation et tout à la fois s’en écartent, comme un double tenu à distance.

Si Victor Bâton échoue dans sa recherche d’amis, s’il y a une sorte d’incommunicabilité qui se fait jour dans ses échecs successifs comme une malédiction ironique de l’homme réduit à la solitude de l’être, c’est pourtant, bien au contraire et paradoxalement, la plénitude d’une rencontre, le sentiment heureux d’une communauté naissante qui s’emparent de nous : Mes amis réitère et atteint la promesse du théâtre, cette amitié d’un genre unique capable de lier des inconnus.

© Emmanuel Valette

Mes amis, d’après le roman d’Emmanuel Bove

Adaptation, mise en scène et jeu : Airy Routier

Lumière : Emmanuel Valette

Durée 1 h 15

Du 04 octobre au 23 novembre 2022

Les mardis et mercredis à 19 h 15

Les Déchargeurs

3, rue des Déchargeurs

75001 Paris

Réservation : +33 1 42 36 00 50

www.lesdechargeurs.fr

Read More →

Zoo ou l’assassin philanthrope, d’après Vercors, conception & mise en scène de Emmanuel Demarcy-Mota, Théâtre de la Ville, Espace Cardin, Paris

// Oct 6th, 2022

© Jean-Louis Fernandez

ƒƒ article de Nicolas Brizault

Une aventure complexe et simple en même temps. Les gentils humains ne seraient pas seuls sur terre, à part les chiens, les chats et les chimpanzés, entre autres… Est-ce vrai ? Est-ce faux ? Complètement, pas tout à fait ? Qu’en est-il vraiment ? C’est tout ce qu’a pu approcher Vercors dans Zoo ou l’assassin philanthrope et Les animaux dénaturés, deux textes utilisés ici par Emmanuel Demarcy-Mota, mêlant théâtre, science et réflexion, dans le cadre du programme Art & Science.

L’histoire débute avec un journaliste ayant suivi quelques temps auparavant une équipe de chercheurs qui a découvert, peut-être, une nouvelle race d’êtres humains, ou de mammifères, c’est selon. De retour à Londres, il aide une jeune « femme » étrange à accoucher, un soir, avant de la raccompagner au zoo. Il empoisonne le nouveau-né, nouveau-né fort étrange : un être humain, un animal ? Le médecin appelé pour déclarer cette « naissance » manque de perdre connaissance et s’évente, l’inspecteur de police tout aussi tourmenté règle autant qu’il le peu cette situation en arrêtant le papa. C’est au procès de ce journaliste que nous assistons, mêlant au présent des flash-back, un an avant, trois mois avant, abordant toutes les questions délicates de cette affaire qui risque de chambouler la Terre entière ! Les personnages sont les juges, avocats, jurés, témoins d’un procès peu courant. Cet homme a-t-il tué sa fille, souffrant seulement de malformation et… c’est tout ? Ou bien fait-elle simplement partie d’une forte ancienne, et inconnue toujours, race animale au développement surprenant ?

Zoo ou l’assassin philanthrope est fabuleux à bien des parties. Le thème, c’est évident. Où en est l’Humanité ? Sa « différence », son « petit plus » lui fait imaginer qu’elle est la seule, la meilleure, la plus importante sur Terre. Qu’en est-il exactement ? Et si nous réfléchissions deux minutes sur cette énorme question ? Utiliser la forme du procès peut paraître assez juste. Qui a tort, qui a raison ? Foire sublime des points d’interrogations. Ou l’inverse, l’Humanité a raison, un point c’est tout : « L’humanité ressemble à un club très fermé : ce que nous appelons humain n’est défini que par nous seuls. » comme l’écrivait Vercors.

La mise en scène ensuite, mêlant les époques, faisant apparaître des êtres fabuleux, notamment grâces aux masques splendides d’Anne Leray. Curieusement, la vie apparaît ou rebondit pour mieux dire, dans les scènes « passées », dans ce qui est évoqué pour tenter de faire un peu avancer ce procès engoncé dans des méandres boueux, des échanges incertains. On quitte le polar surnaturel pour le film muet, sous-titré. Le noir et blanc si distant créé par un écran transparent. Le vrai apparaît presque, nous sommes pris, emportés, amusés. Humanité seule et unique, nous réfléchissons avec cette équipe du Théâtre de la Ville qui nous interpelle ici où là.

Oui, tout est passionnant mais il n’y a pas vraiment d’envolée, nous sommes au théâtre et nous y restons. Tout est beau, réussi, resplendissant. On le sait et on se le répète, sagement. Très envie d’aller lire ou relire Vercors, de le découvrir pourquoi pas. Fantastique donc. Mais le ton reste le même. Bien sûr, nous sommes devant un procès, on raconte donc, nous sommes au présent, « tendance passé imaginant le futur. » Oui, oui, encore. Mais le ton, sonore ou chromatique, se développe peu. Une baguette magique serait la bienvenue, on ne demande pas du Rock’n’roll remuant, non, juste une note, un pas de côté, de temps en temps. Ne plus savoir. Zoo ou l’assassin philanthrope fait réfléchir, peser le pour et le contre. L’essence des personnages n’est pas fort différente, de l’un à l’autre. C’est bien et c’est dommage. Un spectacle parfait, sans faille. Un petit coup de pied ici ou là, une rayure, et hop !

© Jean-Louis Fernandez

Zoo, d’après Zoo ou l’assassin philanthrope & Les Animaux dénaturés, de Vercors

Mise en scène de Emmanuel Demarcy-Mota

Assistante à la mise en scène : Julie Peigné

Collaboration artistique : Christophe Lemaire, François Regnault

Conseillers scientifiques : Carine Karachi, Jean Audouze, Marie-Christine Maurel, Georges Chapouthier

Scénographie : Yves Collet, Emmanuel Demarcy-Mota

Lumières : Christophe Lemaire, Yves Collet

Musique : Arman Méliès

Costumes : Fanny Brouste

Son : Flavien Gaudon

Vidéo : Renaud Rubiano

Maquillages & Coiffures : Catherine Nicolas

Masques : Anne Leray

Réalisation masques : Rebecca de Monfreid, Marie-Cécile Kolly

Accessoires : Erik Jourdil

Conseillère littéraire : Murielle Bechame

Travail gestuel : Claire Richard

Assistant lumières : Thomas Falinower

Assistante costumes : Véra Boussicot

Réalisation costumes : Lucile Charvet, Agathe Helbo

Stagiaire mise en scène : Léo Majka

Avec la troupe du Théâtre de la Ville : Marie-France Alvarez, Charles-Roger Bour, Céline Carrère, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Anne Duverneuil, Sarah Karbasnikoff, Stéphane Krähenbühl, Gérald Maillet, Ludovic Parfait Goma, Mathias Zakhar

Durée : 1 h 30

Horaires 15 h ou 20 h selon les jours de représentation

Amplification sonore sur l’ensemble des représentations

Représentation en audiodescription : dimanche 16 octobre à 15 h

Théâtre de la Ville de Paris / Espace Cardin

1, avenue Gabriel

75008 Paris

Réservations : 01 42 74 22 77 de 11 h à 19 h du lundi au samedi

www.theatredelaville-paris.com

Une première version a été créée au Musée d’Orsay le 8 juillet 2021, en lien avec l’exposition « Les origines du monde, de l’invention de la Nature au XXIe siècle ».

Read More →

Copyright © 2009 Un Fauteuil Pour l'Orchestre – Le site de critiques théâtrales parisien.

All rights reserved.

Billet des Auteurs de Theatre

Billet des Auteurs de Theatre Editions Mandarines

Editions Mandarines Paroles francophones

Paroles francophones Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point