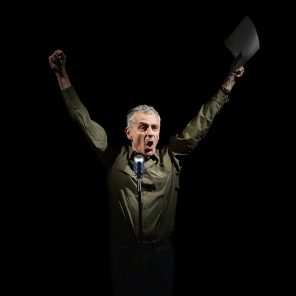

Le jeu des ombres, de Valère Novarina, mise en scène de Jean Bellorini, au Théâtre des Bouffes du Nord

// Avr 29th, 2024

© Christophe Raynaud de Lage

ƒƒƒ article de Denis Sanglard

Le jeu des ombres, de Valère Novarina, revisite à sa façon le mythe d’Orphée et d’Eurydice, texte de haut vol qu’il greffe avec les thèmes musicaux de l’Orfeo de Monteverdi. Réécriture à la demande de Jean Bellorini. Rien de dire que c’est un enchantement. Le langage ici est un formidable espace de liberté, d’anarchie poétique, où l’invention et l’érudition caracolent et se carambolent de conserve. Pour Valère Novarina le langage nous est constitutif. Le verbe ici ne se fait pas chair il est notre chair même. « Emettons du sang en langage » dit-il. On ne communique pas chez cet auteur, on poétise comme Monsieur Jourdain fait de la prose. L’essence du langage est dramatique en ce sens qu’il met en branle, porteur de conflits, nos tragédies et détermine notre destin commun. On ne comprend pas toujours tout dans ce qui est énoncé ici, dans cette profusion éruptive, cette logorrhée inflammable et explosive, mais les enjeux au centre de l’œuvre, perforant la réalité et la logique, sont d’une limpide clarté, miraculeusement compréhensible. Parce que la façon dont les comédiens s’emparent de leur partition est tout simplement pharamineuse, du grand art, et c’est miracle de les entendre exprimer la substantifique moëlle de ce texte ô combien ardu et profus avec une si confondante simplicité et de nous le donner à entendre comme s’il n’y avait rien de plus naturel et d’évident. Bref, comme il est dit avec ce bel oxymore, « Entends ce que tu ne comprends pas ».

Dans ce Jeu des ombres pourtant si lumineux, éblouissant, on parle de notre horizon indépassable, la mort. Cette pièce est une méditation, une vanité autour de ce désastre irrésistible. La descente aux enfers n’exprime rien d’autre que le néant de notre condition que l’amour seul et le langage, la poésie pour le dire, peuvent sauver de notre anéantissement. Et Valère Novarina de façon discursive pose la question de Dieu, de son absence ou de sa présence, cette autre sublimation pour tenter de combler le vide existentiel de notre être et le vertige du doute qui assaille. Orphée, mi-dieu mi-homme, triomphe de la mort par son chant mais perd Eurydice parce qu’il doute. Cette pendulation infernale, c’est le destin de tout homme que le langage et sa maîtrise ne sauveront pas de sa fin mais que le verbe rend parfois immortel. Même si « Le langage se déchire pour voir et comme toute chose disparaît une fois dite. » Impermanence de toute chose. Et pourtant rien que de plus joyeux dans cette écriture du désastre. Valère Novarina, entourant Orphée et Eurydice d’une troupe de musiciens et de conteurs, dans ce cabaret existentiel, chante la vie et l’amour à plein verbe. Puisqu’il faut sauver ce qui peut l’être, ces histrions dansant sur un volcan, soufflant sur les braises d’un langage en agonie, prêt de s’éteindre, réaniment sa flamme et crament la scène d’un sacré et vital incendie.

Jean Bellorini est un magicien qui donne à entendre ce texte avec une simplicité de moyen radicale et une inventivité sans esbrouffe. Une mise en scène d’une sobriété exemplaire qui jamais, jusque dans sa belle scénographie, ne fait obstacle au texte profus de Valère Novarina, ajouré en contre-point de la partition de Monteverdi. Ce verbe il le pousse en avant, dépouillé de tout apparat inutile. Nulle lourdeur donc mais une légéreté, une apesanteur même, une fluidité et ce texte de passer crème. Bénéficiant d’acteurs investis, plongés en apnée dans ce haut verbe difficultueux, dirigés au cordeau, chorégraphiés même, éclairant par on ne sait quel miracle ce qui nous reste paradoxalement obscur et dont on se contrefiche de ne pas comprendre parce qu’il y a là une partition textuelle et musicale d’une invention folle et phénoménale, d’une poésie incandescente, étourdissante qui vous tourneboule. Un vrai shoot hallucinogène pour qui aime la langue et ses possibles poétiques infinis. Et Jean Bellorini fait de ce texte un vaste terrain de jeu, une drôle et ludique cartographie de nos âmes perdues dans les enfers de nos vies, exprimé par cette langue exclamatoire et jubilatoire secouée en tous sens par Valère Novarina et que Jean Bellorini à raison refuse d’assagir et d’étouffer parce qu’il y là ce qui fait le théâtre, entre ombre et lumière, le verbe et l’éphémère.

© Christophe Raynaud de Lage

Le jeu des ombres, de Valère Novarina

Mise en scène de Jean Bellorini

Avec : François Deblock, Mathieu Delmonté, Karyl Elgrichi, Anke Engesmann, Aliénor Feix en alternance avec Isabelle Savigny, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Laurence Mayor, Liza Alegria Ndikita, Marc Plas, Ulrich Verdoni

Et : Anthony Caillet (Euphonium), Guilhem Fabre (piano), Barbara Le Liepvre, Benoit Prisset (percussions)

Collaboration artistique : Thierry Thieû Niang

Scénographie : Jean Bellorini et Luc Muscillo

Vidéo : Léo Rossi-Roth

Costumes : Macha Makeïeff, assistée de Claudine Crauland

Coiffure et maquillage : Cécile Kretschmar

Construction des décors, réalisation des costumes : ateliers du TNP

Assistanat à la mise en scène : Mélodie-Amy Wallet

Musique : extraits de l’Orféo de Claudio Monteverdi, et compositions originales de Sébastien Trouvé, Jérémie Poirier-Quinot, Jean Bellorini et Clément Griffault

Direction musicale : Sébastien Trouvé, en collaboration avec Jérémie Poirier-Quinot

Du 25 avril au 5 mai 2024

Du mardi au samedi à 20h, dimanche à 15h

Relâche le 1er mai

Théâtre des bouffes du Nord

37bis, boulevard de La Chapelle

75010 Paris

Réservations : 01 46 07 34 50

www.bouffesdunord.com

Read More →

Dom Juan, de Molière, mise en scène de Macha Makeïeff, Odéon – Théâtre de l’Europe, Paris

// Avr 29th, 2024

© Juliette Parisot

ƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia

Visiblement fascinée par les personnages de prédateurs dans le théâtre de Molière (Les Femmes savantes, Tartuffe), Macha Makeïeff s’est attaquée au plus archétypique de tous : Dom Juan.

A la solution de facilité de transposition dans le monde contemporain des thématiques touchant aux violences faites aux femmes, elle a choisi plutôt de déplacer son Dom Juan seulement un siècle après le sien, c’est-à-dire dans le XVIIIe de Sade. On pourrait se laisser bercer par sa petite musique, par le confort du visuel scénographique (un décor feutré et chatoyant que Macha Makeïeff signe également, ainsi que des costumes somptueux), par le jeu irréprochable des comédiens, les superbes lumières de Jean Bellorini, autant d’éléments bien huilés qui pourraient presque conduire à l’ennui ceux qui en ont vu des Dom Juan se succéder sur les plateaux, décennies après décennies.

Pourtant la proposition de Macha Makeïeff mérite qu’on s’y arrête de plus près car elle est plus subtile. Elle entend présenter le personnage le plus célèbre de Molière comme un homme, qui au-delà des apparences, a perdu de sa superbe. Sans pour autant le faire renoncer à sa consommation effrénée de tout ce qui porte jupon, Dom Juan présente un visage et une gestuelle, qui en dépit de l’espace feutré dans lequel il évolue, est dominé par la contrariété. C’est un homme las et usé, c’est un Dom Juan « empêché » qu’a découvert la metteuse en scène en se replongeant dans le texte, et qu’elle a présenté devant le public de l’Odéon, après l’avoir créé au TNP de Villeurbanne.

Le sadisme anachronique de Dom Juan révèle ses paradoxes. Un homme sacrifiant tout sur son passage pour satisfaire sa propre jouissance, mais finissant par se détruire lui-même face aux résistances qui se mettent malgré tout en place et surtout à l’impasse dans laquelle il avance inexorablement. L’unité de lieu de sa chambre illustre bien cette symbolique.

L’autre choix délibéré de la metteuse en scène est de s’éloigner de la dimension surnaturelle ou mystique (« le courroux du ciel ») de la condamnation par la statue du Commandeur, non seulement en la détournant (puisque le rôle est joué par une femme), mais surtout en lui donnant, en quelque sorte, un ressort plus psychanalytique en insistant sur le rejet materno-paternel à proprement parler (« la honte de t’avoir fait naître »), condamnation plongeant immanquablement dans l’abîme le héros, dont le rôle a été confié à Xavier Gallais (après Tartuffe notamment).

Mais ce qu’il y a de plus intéressant dans ce Dom Juan c’est le regard porté sur les femmes. Macha Makeïeff les fait se redresser et souligne tous les paradoxes et contradictions dans lesquels une femme peut être soumise par la perversité et l’emprise d’un homme. Les tourments d’Elvire (Irina Solano) sont ceux de millions d’autres. En utilisant finement ce personnage de Molière, Macha Makeïeff fait d’Elvire une femme universelle, en s’éloignant de l’imagerie de la simple femme bafouée, rejetant son statut de victime. Elle déculpabilise aux yeux de la société, celle qui certes n’en finit pas de déconstruire et reconstruire l’image de cet homme qu’elle a éperdument aimé, mais a courageusement emprunté le long chemin pour la conduire à l’acceptation de ce qu’il est réellement, un séducteur usant de mécanismes de manipulation, voire de perversité narcissique (culpabilisation, silence, victimisation…). Difficile de ne pas penser au parcours personnel de la metteuse en scène et à celui de milliers d’artistes femmes qui se lèvent, dénoncent et rejettent désormais en conscience toutes les formes de paternalismes et violences, servant ainsi de modèles à toutes les autres.

© Juliette Parisot

Dom Juan, de Molière

Mise en scène, décor, costumes : Macha Makeïeff

Lumière : Jean Bellorini, assisté d’Olivier Tisseyre

Son : Sébastien Trouvé, assisté de Jérémie Tison

Maquillages, perruques : Cécile Kretschmar

Mouvement : Guillaume Siard

Toile peinte : Félix Deschamps Mak

Assistante à la mise en scène : Lucile Lacaze

Assistante à la scénographie : Nina Coulais

Assistante aux costumes : Laura Garnier

Assistante aux accessoires : Marine Martin

Avec : Xavier Gallais (Dom Juan) ; Vincent Winterhalter (Sganarelle) ; Irina Solano (Elvire, le spectre) ; Pascal Ternisien (Dom Luis, Monsieur Dimanche) ; Jeanne-Marie Lévy (une libertine, musicienne) Xaverine Lefebvre (Charlotte, une libertine, le commandeur) ; Khadija Kouyaté (Mathurine, une libertine) ; Joaquim Fossi (Dom Alfonse, Pierrot) ; Anthony Moudir (Dom Carlos, Gusman)

Durée : 2h30 (sans entracte)

Jusqu’au 19 mai 2024, à 20h, les dimanches à 15h

Odéon Théâtre de l’Europe

Place de l’Odéon

75006 Paris

www.theatre-odeon.eu

Stage de jeu pour personnes entendantes et sourdes / malentendantes

Samedi 4 et dimanche 5 mai – Odéon Théâtre de l’Europe

Donjuanisme et séduction à l’ère post-‘Me Too’

Séminaire contrepoints en écho au spectacle

Mercredi 15 mai à 18h – Odéon Théâtre de l’Europe

Rencontre avec Macha Makeïeff et l’équipe artistique

Dimanche 28 avril à l’issue de la représentation –Odéon Théâtre de l’Europe

Read More →

Niki de Saint Phalle vivre !, écriture et mise de scène Juliette Andréa Thierrée, avec Juliette Andréa Thierrée, Studio Hébertot, Paris

// Avr 27th, 2024

© Alice de Lencquesaing

ƒƒ article de Nicolas Brizault-Eyssette

Oui, quelques petites choses ne vont pas, ici ou là. Un texte lu, on ne sait pas si cela est voulu, fait partie de la mise en scène ou si la première est difficile et que la mémoire flanche. Ce texte dérape aussi, glisse. Il y a une lutte avec les costumes, qui refusent d’être mis facilement, ou au contraire qui luttent pour rester en place. La lumière découpe Niki de Saint Phalle en deux, pendant assez longtemps, à plusieurs moments. On peut parfois y trouver une éventuelle raison, parfois non, découpage raté. Le pire peut-être ? Une fausse fin : le noir se fait, les applaudissements jaillissent, mais non !!! Pas tout de suite voyons, il faut encore brandir une pancarte, vous l’avez déjà vue, mais bon, c’est comme prévu comme ça, silence, un petit plus de « tartinage », deux fois la pancarte et hop, c’est à vous pour les bravos.

Voilà, tout le négatif est dit. Pas grand-chose en fait. Niki de Saint Phalle, vivre ! pour tout le reste, nous transporte, énormément. Nous empêche de prendre le métro tout de suite, une balade fera beaucoup de bien. Juliette Andréa Thierrée accumule les « de », « par » et « avec ». C’est un spectacle entièrement d’elle, oui. Et chapeau bas pour cette sorte de bio vivante de Niki de Saint Phalle. Niki est sur scène et se raconte, s’autobiographie. Elle a gardé une robe ou deux, un sac, une courte veste en autruche, et elle parle, explique, montre. Et dessine, presque. Elle raconte Maman, Papa, ces deux maris, Harry Mathews, oui, à 18 ans, le copain d’enfance, poète, et Jean Tinguely, surtout. les enfants. Difficultés, souffrances ou non. Ce viol, l’inceste. Les tarots. Elle dit pourquoi ces sculptures, leurs formes si vivantes, réelles en fait. Et il faut aussi que nous nous remuons un peu, que l’on participe un rien tout de même. Allez. Montrez que vous êtes là, que vous faites attention. Niki est douce, drôle, forte. Elle n’est pas là pour s’amuser. Oui, vivre, cela a du bon, même s’il faut se battre pour. Juliette Andréa Thierrée tresse les aléas de cette vie. Des éclats de rire se font entendre au début, oui, elle dit des choses sérieuses, pas sérieusement. Puis le sens véritable s’impose, comme s’il tapait du poing sur la table. « Oui je fais rire, c’est léger, mais écoutez bien… ». Elle ne dit pas cela, mais la salle saisit la violence dissimulée, la réalité. De la peinture balancée contre les murs, des sculptures folles et rondes ? Réfléchissez.

Quand nous passerons devant Beaubourg, dans les musées, nous regarderons plus attentivement. Nous chercherons à mieux comprendre ce combat, cette explosion. Nous lirons « Mon secret », que Niki de Saint Phalle publie à 64 ans, comme une lettre écrite à sa fille. Grâce à ce triple travail de Juliette Andréa Thierrée.

© Alice de Lencquesaing

Niki de Saint Phalle, vivre ! de Juliette Andréa Thierrée

Mise en scène par Juliette Andréa Thierrée

Musique originale : Mia Delmae

Création lumières : Jean-Luc Chanonat

Son : François Vatin

Costumes : Salina Dumay

Avec Juliette Andréa Thierrée

Du 25 avril au 16 juin 2024

Les jeudis et vendredis

Durée : 1h

Réservation 01 42 93 13 04

Adresse du site email : www.studiohebertot.com

Studio Hébertot

78bis, Boulevard des Batignolles

75017 Paris

Read More →

Sweet Mambo, mise en scène et chorégraphie de Pina Bausch, au Théâtre de la Ville / Sarah Bernhardt

// Avr 26th, 2024

© Oliver Look

ƒƒƒ Article de Denis Sanglard

Ne nous fions pas à ce titre, ce bel euphémisme, nul douceur dans ce mambo, peut être une certaine nonchalance, mais de la violence sûrement, une radicalité qui anticipait ce qui aujourd’hui et depuis nous saute à la figure. Pina Bausch n’anticipait pas mais lucide donnait à voir ce que nous refusions de regarder alors, subjugué par la danse en oubliant ce qu’elle dénonçait. Sweet Mambo, avant-dernière œuvre de Pina Bausch créée en 2008, continuait cette interrogation lancinante et toujours posée, des relations entre les hommes et les femmes, de cette violence patriarcale qui empoisonne. Seules les danseuses parlent ici, il suffit de les écouter hurler leur rage et leur défaite. « La vie c’est comme le vélo. Ou tu roules ou tu tombes » résume lapidairement Nazareth Panadero qui, illustration, ne cesse de bomber le torse et de s’effondrer aussitôt. Alors elles dansent, éperdues, pour ne pas chuter. S’obligent à sourire malgré tout. Un sourire factice, qui masque à peine leur désillusion et la pugnacité dans la résistance. Même le rire éclatant et inoubliable de Nazareth Panadero sonne creux. Elles nous donnent chacune à leur tour leur prénom et leur nom en insistant bien pour qu’on ne les oublie pas. Etrange écho avec ce qui se dira plus tard, « Je vais bien. Morte. Mais bien. » On songe bien évidemment aux féminicides, à ces victimes à qui désormais on donne enfin leurs identités, pour mémoire. Les hommes, au nombre de trois, sont étrangement muets ou peu diserts. Essuyant refus sur refus devant leur sollicitations pressantes, leurs harcèlements, et se résignant, au mieux, à les accompagner, les entourer, les porter, voire les empêcher, leur tirer les cheveux, soulever leurs robes, ultime et dérisoire sursaut machiste. Hommes objets portant cette souffrance-là, déplacée.

Et la danse ? Rien, absolument, n’a bougé, rien ne pouvait bouger se dit-on. Ces bras qui caressent l’air, enserrent le buste, en écho aux voiles flottants de la scénographie légère et enveloppante de Peter Pabst. Ces mains qui dessinent du bout des doigts d’étranges arabesques. Ces pieds toujours nus qu’on déchaussent de leur stiletto pour glisser sur le sol, ses cheveux longs et dénoués que l’on secoue, parure féminine aussi emblématique que les robes longues et vaporeuses qui renferment autant d’attraits que de pièges. Oui mais à l’exception de deux nouveaux danseurs (en alternance) et d’une danseuse auxquels est passé avec beaucoup de classe le relais, ce sont les danseurs d’origine qui sont là. Le corps a vieilli, c’est empâté parfois, asséché aussi, mais nulle cruauté à le constater. Ce qui se joue là, sur le plateau, est d’une densité phénomènale qu’apporte l’âge et qui porte la danse au-delà d’elle-même. Ils sont la mémoire de cette création et de fait ils incarnent profondément son essence. Avec beaucoup d’humour, Nazareth Panadero expliquait dans un entretien il y a quelques temps que c’était bien d’être une vieille danseuse chez Pina Bausch. Ce n’était pas une boutade, désormais sur le plateau ces corps dansants, ces individualités, ces identités fortes que l’on reconnaît et retrouve avec impatience comme pour un rendez-vous différé, apportent aujourd’hui une incarnation unique, vibrante, dans une continuité qui lui donne toute sa valeur, sa puissance et sa beauté. Ils ne dansent plus, ils sont la danse transfigurée dans sa profondeur intrinsèque, sa grandeur, le geste et le mouvement sublimés par l’âge qu’ils oblitèrent. Ils nous épargnent de fait toute nostalgie demeurant étonnement dans le présent de la danse, augmentée, enrichie par les années, et préservant encore et malgré tout l’éphémère de l’instant qui la détermine.

Pour autant la nouvelle génération se glissant dans leur pas n’est pas en reste. Il est troublant de constater qu’entre les anciens et les nouveaux nulle différence. L’exemple de Naomi Brito, sculpturale et féline, en est la preuve éclatante. Une vraie personnalité qui ajoute sans rien retirer à l’ensemble. Qu’elle ouvre par un solo incandescent cette chorégraphie prouve combien le futur ici leur appartient désormais, et que toute la place leur est offerte. Il ne s’agit pas seulement de la survie de la compagnie. Parce que les problématiques soulevées par Pina Bausch, leur implacable pertinence, n’en finissent pas de résonner aujourd’hui encore. Et cette nouvelle génération, au cœur de cette thématique qu’on peut nommer désormais #meetoo, ils sont à même de la danser en toute légitimité. Force est de constater que la danse de Pina Bausch résiste aux temps et aux critiques parce qu’elle porte en elle, dans sa légéreté feinte comme dans sa gravité réelle, une humanité qui jamais, jusque dans le tragique, ne lui fait défaut. « Je m’appelle Naomie, n’oubliez pas ». Promis, on ne vous n’oubliera pas.

© Karl-Heinz Krauskopf

Sweet Mambo, mise en scène et chorégraphie de Pina Bausch

Collaboration : Marion Cito, Thusnelda Mercy, Robert Sturm

Décor & vidéo : Peter Pabst

Collaboration musicale : Matthias Burkert, Andreas Eisenchneider

Assistant déco : Geburg Stoffel

Assistante costumes : Svea Kossak

Supervision artistique de la reprise : Alain Lucien Øyen

Direction des répétitions : Azusa Seyama, Robert Sturm

Avec : Andrey Berezin, Naomi Brito, Nayoung Kim, Daphnis Kokkinos, Alexander Lopez Guerra/ Réginald Lefebvre, Nazareth Panadero*, Héléna Pikon*, Julie Shanahan, Julie Anne Stanzak, Aida Vainieri (* invités)

Direction artistique : Tanztheater Wuppertal Pina Bausch + Terrain Boris Charmatz

Du 23 avril au 7 mai 2024 à 20h

Dimanche à 17h

Théâtre de la Ville / Sarah Bernhardt

2 place du Châtelet

75004 paris

Réservation : 01 42 74 22 77

www.theatredelaville-paris.com

Read More →

© Marc Domage

ƒƒƒ article de Nicolas Brizault-Eyssette

Clôture de l’amour est un texte écrit et mis en scène par Pascal Rambert et présentant, en deux « volets », la dernière bagarre d’un couple se séparant. Un couple a toujours, pour le moins, un peu de mal à mettre fin à son histoire, un petit claquement de doigts et hop ! Déménagement et nouveauté. Non. Donc il faut chercher mille preuves encourageant cet événement, mille preuves de la culpabilité de l’autre, là, en face, plus du tout à côté, sinon la fin du monde est plus terrible encore.

Un homme et une femme, Stan et Audrey, les prénoms sont les « vrais », se hurlent dessus, encore. Dans ce sens-là, Stan, puis Audrey. Apparemment ensemble depuis un petit bout de temps, ce n’est pas une liaison de rien du tout qui s’assassine. D’où cette accumulation de coups de poing, de gifles, de ripostes. C’est le post déchirure, ce sont les coups de balais, l’aspirateur, pour être certain de la Fin, pour bien tout secouer et s’assurer qu’il ne reste rien. Blesser encore.

Lui débute donc. Ils sont tous les deux dans ce décor vide, juste des murs blancs. Ils sont loin l’un de l’autre, de temps en temps se rapprochent, pour être sûr qu’Audrey, puis Stan, sera bien sous cette pluie de reproches. Ils se placent sur une ligne, sur des remparts dont ils tentent à peine de se défaire. Tout est déchiré en deux parties donc, comme deux textes, cela tombe bien. Stanislas Nordey commence, hurle, accuse. Tente parfois de se rapprocher de cette silhouette en face de lui, qui ne bouge pas, reste droite, presque. Il vide des années et des années de maudits petits cailloux dans les chaussures. Elle est là, debout, les larmes présentes ou bien s’évadant, mais elle reste droite. Quasiment une heure. Puis c’est à Audrey Bonnet de répondre à Stanislas Nordey. Pour passer le flambeau, curieusement des gamins débarquent et une petite chanson quasi scolaire nous explique la fin du monde entre ces deux-là.

Audrey Bonnet bouge, parle, pleure. Explose, elle aussi. Et d’une façon bien plus forte. Ce n’est pas l’actrice que nous avons là, mais le personnage, l’histoire. Stanislas Nordey reste un peu trop comme un bon acteur en train de bosser, cela se sentait ici où là, imperceptiblement mais tout de même. Nous nous rappelions alors où nous étions, que le public était très jeune, a ri très souvent au début puis a été conquis par le silence. Cette petite impression disparaît totalement avec le jeu d’Audrey Bonnet, elle quitte « pour de vrai » son amour, elle en souffre réellement, s’arrache de lui. Elle n’est pas actrice mais personnage. Elle nous terrifie presque, nous transporte à nos disputes lointaines, à nos fins d’un monde. Nos Clôture de l’amour.

Nous avons comme un psychopathe plongé dans la réalité, face à une femme dans l’image de l’amour, son sens et sa vérité menacé par un premier degré. Elle est plus forte, vivante, sincère. Elle vibre, lui tente de bander. Il reste loin d’elle alors qu’elle s’approche. Leurs hurlements sont d’une différence terrible. Les derniers soubresauts d’une guerre entre muscles et cheveux longs, cette lenteur de la rupture, sa douleur. La violence pour être sûrs de l’explosion, le terme est ici évident. Comme une explosion en pleine falaise, des rochers qui s’effondrent, d’autres pierres qui jaillissent. Un psychopathe face à une femme anéantie ? Ils parlent différemment des enfants. Une image floue chez lui, réalité chez elle. Ils évoquent le sexe, matériel contre beauté. On voit dans la salle quelques couples qui tremblent, se resserrent ou tentent de s’éloigner, coincés par le texte et les sièges. Le même texte sur scène et dans la salle, ici où là ?

Nous sommes face aux images de l’avant et de l’usure, de l’explosion. Aucune tentative de se rattraper, l’attention est morte, lasse. Stan reste axé sur son nombril, la preuve, lorsqu’Audrey parle il finit par se recroqueviller sur lui-même, pour tenter de ne plus être atteint. C’est elle qui gagne en disant combien elle a perdu. Je t’aime, sois donc à mes pieds, salope. Je t’aime, je suis à tes pieds, ordure.

Le passage avec les petits chanteurs est une pause, une respiration, oui. Mais cette chanson mignonnette est en désaccord avec le spectacle. Tout comme les coiffes en plumes bleues à la fin. Le sens ? Pas celui des plumes mais de cet instant ? Nous faire redescendre ? Mais du coup on chute vers le réel, trois pas en arrière d’un seul coup. Peut-on trouver ici un symbole particulier, sauf celui de permettre une très belle et curieuse photo pour l’affiche ? Les plumes de l’ange de l’amour mort ?? Les plumes bleues laissent le spectateur un brin dépourvu, départi de cette si belle violence. Détails. Bravo aux deux, et des applaudissements debout pour Audrey Bonnet.

© Marc Domage

Clôture de l’amour, de Pascal Rambert

Mise en scène par Pascal Rambert

Avec Audrey Bonnet et Stanislas Nordey

Lumières : Pascal Rambert et Jean-François Besnard

Régie générale et lumières : Olivier Bourguignon

Parures : La Bourette

Musique : arrangement d’Alexandre Meyer de la chanson Happe (Alain Bashung-Jean Fauque) avec l’aimable autorisation des éditions Barclay/Universal

Chœur interprété par la chorale de la Cité scolaire François Villon, Paris 14e, sous la direction de Clémence Labarthe

Clôture de l’amour a été créé au Festival d’Avignon le 17 juillet 2011 et a reçu depuis :

Le Prix du théâtre public au Palmarès du Théâtre 2013-Dithea

Le Prix de la Meilleure création d’une pièce en langue française par le Syndicat de la Critique 2012

Le Prix de littérature dramatique du Centre national du Théâtre en octobre 2012

Du 23 avril au 4 mai 2024

Durée du spectacle : 2 heures

Mardi, mercredi, vendredi à 20h

Jeudi à 19h

Samedi à 16h

Autour du spectacle, à l’issue de la représentation :

Jeudi 25 avril, rencontre avec l’équipe artistique

Samedi 4 mai, Karaoké Chansons d’amour

Théâtre 14

20 avenue Marc Sangnier

75014 Paris

Réservation 01 45 45 49 77

www.theatre14.fr

Read More →

© Christophe Raynaud de Lage

ff article de Denis Sanglard

Le corps dans tous ses états. A travers le sport, Cédric Orain interroge avec beaucoup de malice et un semblant de sérieux, pas mal d’intelligence aussi, les possibles du corps poussé dans ses retranchements les plus ultimes, voire intimes, parfois, par les sportifs de haut-niveau ou bien encore moyen. Moyen comme Dick Fosbury par exemple. Franchement pas au niveau à ses débuts mais qui devint champion olympique en 1968 à Mexico, en inventant un saut inconnu des juges, perplexes devant cet enroulé du dos si peu réglementaire, qui lui permit de franchir la barre à 2,24m. Le fosbury-flop, ainsi fut nommée désormais cette technique, n’étant que le fruit d’un hasard, un arbre sur le chemin du sautoir d’entraînement. Oui, il suffit de peu, un ruban rouge dans les cheveux pour déjouer les pronostiques et franchir la ligne du 400m féminin en 52,03 s, et devenir championne olympique comme Colette Besson aux mêmes jeux de Mexico. Ce ruban là, ce fut comme la plume de l’éléphanteau Dumbo… La question que pose Cédric Orain au fond, à travers quelques moments emblématiques de l’histoire du sport, c’est comment un corps génère de la pensée, hors de la pensée. Ou pas. Parce que le corps peut aussi la précéder, penser par lui-même, et par là même créer de l’imprévue. Et comprendre cela, y être attentif, pour un sportif c’est se permettre un sacré pas de côté qui défiant tous les pronostics, ouvre potentiellement la victoire. Ainsi naissent les légendes. En somme, ici et dans ce cas précis, une pensée qui ne viendrait pas du corps ne peut être que fausse. Puis vient la réitération du geste et celui-ci une fois acquis, s’installant définitivement à l’intérieur de soi s’oublie, devient réflexe, automatisme, sans qu’aucunement n’intervienne la conscience. Dans son infini possible le corps est aussi porteur de mémoire.

Et c’est sans doute ça que l’on vient voir, nous spectateur, des corps qui s’échappent, des sportifs en quête d’absolu, un dépassement des limites où le corps est mis en jeu et qui finit par les dépasser eux-mêmes. C’est Anquetil, c’est Bernard Hinault, c’est Laurent Fignon, cyclistes poussant leur corps au-delà des normes attendues avec une puissance inédite. Et la fascination qu’ils exercent, victorieux ou vaincus, participe pour les spectateurs, pratiquant ou pas, de la même quête d’absolu, de vivre ce moment où tout bascule, où l’inédit et l’invention surgissent et se dire, j’y étais, je l’ai vécu. Le sport est aussi une catharsis. C’est l’enfance de Cédric Orain, minot fracassé par la victoire de la Bulgarie devant la France en 1993 au Parc des Princes et dont il fut le témoin dévasté. Pourtant, dit-il, l’amertume de cette défaite fut oblitéré au final par le sentiment joyeux d’avoir participé là à quelque chose d’historique. Et la découverte du cyclisme, les transmissions par la radio, fut une exaltation sans pareille devant une compétition où tout peut arriver, jusqu’au pire mais où s’écrit l’Histoire et le mythe.

Et sur ce plateau, reproduction a minima d’un gymnase, ils sont trois à raconter tout ça, tout ce qu’ils ne sont pas, sportifs, mais auquel nous croyons ferme. Miracle du théâtre. Trois athlètes de la scène, Aurora Dini (circassienne), Maxime Guyon et Claude Degliame. Ils sont sans rien d’autre que leur présence Dick Fosbury, Colette Besson, Jim Hines (premier coureur à courir le 100 m en moins de 10s.) … Cédric Orain, aussi. Le gamin pour qui les histoire de cyclisme étaient des comme histoires de pirates. Et dans une séquence hilarante, commentateurs sportifs aux discours abscons, au sabir incompréhensible, phrasé véloce et emportement hystérique soudain. Entre ces trois-là qui font une sacrée équipe, la parole circule, témoin de relais de l’un à l’autre avec juste quelques images d’archives, quelques photos de ces héros contemporains pour illustrations et pour balayer les clichés. Jamais dans la performance, l’imitation mais dans l’évocation et la parole performative. Il suffit à Claude Degliame, impériale toujours, le phrasé musical, de dire sans se départir d’elle-même, « je suis Fosbury » pour qu’elle le soit. Aussi simple que cela et confondant. Et Maxime Guyon de retrouver lui, l’émerveillement de l’enfance devant les exploits de ces héros à vélo.

Cela participe de la création, de l’invention de soi justement, de l’impossible matérialisé, et c’est ce lien-là, ténu et secret, qui relie sans doute le théâtre et le sport. Tout comme la catharsis justement. Parce qu’au fond et sans doute réside là le propos de Cédric Orain, il n’y a pas grande différence. Le théâtre aussi est une question de pas de côté, de corps, de sa mémoire, de son dépassement, d’exploit parfois. Un corps en jeu, un corps qui pense, un corps agissant, un corps qui crée. C’est l’expérience même d’Aurora Dini, gymnaste devenue circassienne, qu’elle-même raconte ici. Pas pour rien qu’en conclusion est évoqué la grande pianiste Maria Joao Pires, de ses mains qui ne la trahissant pas, seules sauvèrent un concerto parce qu’elles avaient en elles la bonne partition que n’avait pas la concertiste.

© Christophe Raynaud de Lage

Corps premiers, texte et mise en scène de Cédric Orain

Avec Claude Degliame, Aurora Dini, Maxime Guyon

Scénographie vidéo : Pierre Nouvel

Lumière : Bertrand Couderc

Création son : Lucas Lelièvre et Camille Vitté

Costumes : Karin Serres

Assistant à la mise en scène : Edouard Liotard Khouri-Haddad

Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre

Regard dramaturgique : Guillaume Clayssen

Régie générale et lumière : Boris Pijetlovic

Régie son et vidéo : Théo Lavirotte

Du 22 au 27 avril 2024 à 20h30

Jeudi 14h30 et 20h30, samedi 18h

L’Echangeur de Bagnolet

59 avenue du général de Gaulle

93170 Bagnolet

Réservations : 01 43 62 71 20

www.lechangeur.org

Read More →

corde. raide de debbie tucker green, mise en scène de Cédric Gourmelon au Théâtre de la Tempête, Paris

// Avr 21st, 2024

© Simon Gosselin

ƒƒƒ article de Sylvie Boursier

Avez-vous déjà eu recours à un service client ? Certainement, on ne peut plus échapper aux conseillers en ligne dont on vous demande de noter la prestation de 0 à 5. Tous suivent des protocoles bien rodés, accueil du client, expression de sa demande, diagnostic, reformulation …et renvoi à un conseiller de niveau 2 pour toute question particulière.

Imaginez ce même service en présentiel face à une femme noire confrontée à une décision radicale. Quatre chaises, un distributeur d’eau avec des gobelets en plastique, une table, deux agents administratifs et cette femme dont on ne sait pas au début si elle est accusée ou victime, dans un open-space aseptisé, qui semble engloutir son corps tremblant. La tension est électrique avec un jeu de lumières blafardes ou stroboscopiques qui éclairent les trois personnages, les deux agents embarrassés face au mutisme de leur cliente, et l’inconnue prostrée, le dos raide au bord de sa chaise serrant son sac et claquant des dents.

Bienvenue chez Orwell dans un futur dystopique où le droit commercial aurait supplanté le code pénal, avec des sociétés privées chargées d’accompagner les prévenus et les victimes. On comprend au bout de quarante-cinq minutes que cette femme est là pour choisir le châtiment qu’elle va infliger à l’agresseur de sa famille, injection léthale, chambre à gaz, décapitation ou pendaison. La sollicitude va jusqu’à demander à une victime dévastée de choisir le mode opératoire d’exécution de son bourreau, bref la pousser à assumer la loi du talion, en lui laissant le choix des armes. Chaque option est détaillée dans son rapport cout/bénéfice mais on sent bien que les préposés penchent pour l’injection, plus propre, plus rapide et plus efficace. On ne veut pas la brusquer et on lui donne les moyens de réfléchir grâce à un accompagnement « personnalisé » dument codifié que les deux agents tentent d’appliquer. Sauf que cette fois ci ils tombent de haut, la victime se reprend et met en échec leur obséquiosité dénuée d’émotions « prenez une chaise, …N’importe laquelle, il n’y a pas de plan de – non…. Rien de particulier dans la façon dont les chaises sont disposées – pas de noms dessus ni rien, c’est juste des chaises…. N’importe laquelle ». Ils marchent sur des œufs, louvoient et tournent autour pot face à une victime qui leur oppose une résistance passive en ne répondant pas à leurs questions. Progressivement elle va même les confronter à leur absence d’humanité. debbie tucker green démonte les signes de condescendance, la sémiologie des rapports de domination sous couvert d’extrême politesse.

Rarement une mise en scène n’aura aussi bien montré la déshumanisation de nos systèmes. Le statut de la parole en est la symbolique la plus visible. Ces agents veulent « se mettre à la place » de la victime mais comment osent t’ils prétendre comprendre une femme crucifiée ? La « plaignante » cherche un peu de solidarité, pas grand-chose, une présence, mais cela ne figure pas dans les fameux protocoles. Les conseillers sont dans un poste ou ils ne peuvent pas regarder dans les yeux la victime et risquer de l’influencer sauf à désobéir. Ils sont tout aussi piégés qu’elle, on finit par avoir de la sympathie pour eux. De toutes façons personne n’a de nom, d’histoire, d’identité (dans le texte ils s’appellent UNE, DEUX, TROIS). Encore plus terrible qu’en venir aux mains, l’ubérisation du langage vidé de tout affect.

Ce théâtre rend palpable la douce violence que nous subissons au quotidien. Les trois comédiens servent remarquablement une partition hachée, les didascalies de l’auteur multiplient les chevauchements de répliques sans temps mort, c’en est presque étouffant, un vrai défi pour eux relevé haut la main. Cédric Gourmelon évite le piège du naturalisme, maintient un ton décalé, un faux rythme délié qui transforme la confrontation judiciaire en un ballet mystérieux, presque atemporel dans un espace sidéral, l’ère du vide. Laetita lalle Bi Benie dans le rôle de la victime a le coffre d’une Pretty Yende pour décocher le coup de grâce final dont, on l’imagine, les agents ne se remettront pas.

On sort lessivé, franchement raide la corde !

© Simon Gosselin

corde.raide de debbie tucker green

Mise en scène : Cédric Gourmelon

Scénographie : Mathieu Lorry-Dupuy

Lumières : Erwan Orhon

Son : Julien Lamorille

Traduction Emmanuel Gaillot Blandine Pellissier et Kelly Rivière

Avec Lætita Lalle Bi Benie, Frédérique Loliée et Quentin Raymond

Durée : 1h 20

Jusqu’au 5 mai, du mardi au samedi à 20h30, dimanche 16h30

Théâtre de la Tempête

Cartoucherie, route du Champ-de Manœuvre

75012 Paris

Réservation :

01 43 28 36 36

www.la-tempête.fr

Tournée :

Du 14 au 17 mai 2024

Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

Read More →

Le Mandat, de Nicolaï Erdman, mise en scène de Patrick Pineau, au Théâtre de la Tempête, Paris

// Avr 21st, 2024

© Simon Gosselin

ƒƒƒ article de Sylvie Boursier

Dieu, Marx, le tsar, maman et le Parti tournent comme des poulets sans tête dans Le Mandat, ça court, ça saute, ça gigote, ça fait le grand écart et ça jacasse frénétiquement, on se croirait chez Feydeau. Résumer l’intrigue équivaut à dessiner le parcours de milliers d’abeilles une fois la ruche détruite : la révolution d’octobre a bousillé, sept ans auparavant, la maison des abeilles, petits bourgeois affairistes et nobles déchus, bref tous ceux qui ont perdu leurs petites combines et leurs privilèges. De communistes on ne verra pas la couleur mais ils sont partout selon la colonie de fourmis moscovite dépassée par l’histoire. L’auteur n’épargne pas non plus les bolcheviques. Générer une paranoïa débilitante est un ressort bien connu des dictateurs pour museler le peuple.

L’argument de départ est simple, Nadejda Goulatchkine veut marier sa fille Varvara avec un homme de sa classe, la petite-bourgeoisie d’avant la révolution russe, mais la belle-famille réclame en dot un communiste, ça vous protège et vous évite le bannissement, imagine-t-elle. Nadejda va donc demander à son fils Pavel de se sacrifier, d’entrer au Parti et d’avoir ce fameux mandat, dont on ne saura rien, est-ce la carte du parti ? Mais elle n’a jamais protégé quiconque des purges. Ça commence très fort, Pavel plante un clou pour accrocher un tableau à deux faces, d’un côté figure une icône intitulée « Je crois en Toi, Seigneur » et, de l’autre, la tête de Karl Marx, histoire de parer à toutes les éventualités. « Qu’est-ce que tu me suspends là ? interroge sa mère… Voilà, j’ai tout de suite pensé que ce n’était pas un Russe… ». Mais en plantant ses clous, il fait sursauter le voisin qui se reçoit un bol de vermicelles au lait sur le crâne et menace de se plaindre au commissaire politique, les cloisons sont minces dans les appartements collectifs des nostalgiques du tsar. Puis tout s’emballe sur un rythme d’enfer jusqu’à l’apothéose quand les abeilles croient reconnaître leur reine (la tsarine) et là on nage en plein surréalisme, imaginez un duo Chaplin-Beckett, toute la Russie s’écroulerait de rire encore aujourd’hui si la pièce était à nouveau montée, hélas…

Patrick Pineau maîtrise la rythmique si particulière du dramaturge proche du dessin animé, il l’avait déjà montré avec sa mise en scène du Suicidé. Il lance ses comédiens sur une piste de grand huit et ça joue plein pot, c’est inventif, décapant, explosif. Au début on atterrit dans un intérieur étriqué, tout est confiné chez ces gens, l’âme autant que le salon. Dans ce mouchoir de poche les fourmis entrent et sortent, croient être surprises en flagrant délit d’embourgeoisement, imaginent le pire à la moindre sonnerie. La seconde partie, sur un espace sépulcral, vire à la métaphysique. Autour de Patrick Pineau, patriarche raspoutinien complètement allumé, toute la tribu imagine des lendemains qui chantent, chacun se voit en héros défenseur des Romanov ou tribun qui zigouillera la terre entière, génial Ahmed Hammadi Chassin en Pavel hystérique dès qu’il croit détenir le moindre pouvoir. Il faudrait tous les citer. Le moment où le patriarche joue au petit Napoléon avec ses soldats de plomb au bord de sa baignoire sabot rappelle la fameuse scène de la mappemonde du Dictateur quand Hynkel faisait tourner son globe jusqu’à l’explosion. Du grand art !

C’est tragique et pitoyable, ces russes blancs sont creux, leurs idoles interchangeables, tout juste bonnes à donner le change. Ils ont tout raté, même pas capables d’inquiéter le pouvoir soviétique conclut le dictateur en herbe dans un sursaut de lucidité « S’ils ne veulent même plus nous arrêter, alors, comment vivre, maman, comment vivre ». Un état omnipotent règne sur une société civile décérébrée à la devise glaçante « ce qu’un vivant peut penser, seul un mort peut le dire », Nicolaï Erdman est un incroyable visionnaire, la bête noire de Staline. Le théâtre de la Tempête termine (presque) la saison en majesté ! Glaçant !

© Simon Gosselin

Le mandat de Nicolaï Erdman, traduction André Markowicz

Mise en scène : Patrick Pineau

Lumières : Christian Pinaud

Musique : Jean-Philippe François

Costumes Gwendoline Bouget

Avec : François Caron, Ahmed Hammadi Chassin, Marc Jeancourt, Aline Le Berre, Virgil Leclaire, Jean-Philippe Lévêque, Yasmine Modestine, Nadine Moret, Arthur Orcier, Sylvie Orcier, Patrick Pineau, Eliott Pineau-Orcier, Lauren Pineau-Orcier, Jean-Philippe François, Christian Pinaud

Durée 2 h 15

Réservation

T+ 01 43 28 36 36

Jusqu’au 5 mai 2024, du mardi au samedi à 20h, dimanche 16h

Tournée en cours de finalisation

Théâtre de la Tempête

Cartoucherie, route du Champ-de Manœuvre

75012 Paris

www.la-tempête.fr

Read More →

Street SceneS, d’après Kurt Weill, direction de Yshani Perinpanayagam, mise en scène de Ted Huffman, MC 93, Bobigny

// Avr 21st, 2024

© Robin Le Bervet – OnP

ƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia

Street SceneS est la version écourtée pour l’Académie de l’Opéra national de Paris de Street Scene, un opéra en deux actes de Kurt Weill se passant dans les années trente et créé à la fin des années quarante à Broadway. C’est sans doute l’ouvrage qui traduit le mieux la volonté du compositeur d’origine allemande, naturalisé américain, de réaliser d’une part une synthèse entre l’opéra (européen), le musical et le jazz (américains) et d’autre part sa finalité de fusion de la musique et du théâtre, lui-même se définissant comme un « compositeur de théâtre ». Si sa collaboration avec Brecht qui lui demanda (vingt ans avant) la musique de L’opéra de Quat’ sous est sans doute la plus connue, Street Scene a pour support la pièce éponyme d’Elmer Rice primée par le Pulitzer et jongle encore plus largement avec les références et les styles musicaux.

Le découpage retenu à partir de cette œuvre d’origine arrive à en restituer en moins de deux heures les messages principaux. La scénographie, sans autre décor qu’un garde-corps surplombant la fosse de l’orchestre, et la mise en scène très dynamique de Ted Huffman, permettent à l’énergie vibrante des jeunes artistes de l’Académie de s’exprimer pleinement. Ils courent, virevoltent, dansent, sautent autour de ce bassin musical avec les spectateurs en bi-frontal. Le rythme diminue rarement ou bien est relayé par une intensité dramaturgique telle que l’on regrette le fait qu’il y ait un entracte. La vitalité des chanteurs, d’inégale qualité (même si aucun ne démérite) sur le plan vocal, mais tous si investis, est un bonheur pour le public qui ne boudait pas son plaisir le soir de première, y compris les plus exigeants comme Laurent Naouri et Nathalie Dessay qui applaudissaient avec une joie non feinte de nombreux airs enthousiasmants. Et pourtant le sujet est loin d’être réjouissant. L’action se situe dans les quartiers pauvres de Manhattan, par une journée caniculaire où les habitants, pour partie désœuvrés ou dans des situations précaires, ne peuvent que se plaindre du climat et multiplier les commérages. Les uns et les autres se raccrochent à des semblants de moralité, critiquent la femme infidèle, qui a pourtant jusqu’alors été dévouée à sa famille et son quartier, interprètent les allers et venues de chacun, jugent les fréquentations pour mieux oublier leurs propres vies minuscules. Oui il y a peut-être un peu de Pierre Michon à la sauce new-yorkaise, et du Frederick Wiseman par anticipation. On est en plein dans la mise en place du Welfare mais la misère sociale est criante, le racisme toujours sous-jacent, l’alcoolisme dévastateur et le paternalisme violent. Et c’est pourquoi l’œuvre nous parle malheureusement encore aujourd’hui en Europe. Le féminicide frappe l’épouse délaissée et malmenée, qui avait été au bout de sa résilience, et in fine choisi les frissons de la vie pour tenter de la sauver, en dépit des mises en garde bienveillantes de sa fille Rose et des tentatives de son meilleur ami Sam de faire taire les commérages. La soprane russe Margarita Polonskaya excelle dans ce rôle d’Anna Maurran. On comprend pourquoi elle intégrera la troupe de l’Opéra à la rentrée prochaine !

Avec les coups de feu le noir descend sur le plateau auquel succède une lumière rouge sang, et puis la petite vie reprend son cours sur le trottoir étouffant du Lower East Side, douchant tous les idéalismes, toutes les tentatives de s’extirper de cette précarité matérielle et de ce dénuement, tous les rêves de liberté et d’ascension sociale, comme si la force de la destinée devait s’appliquer implacablement. Et pourtant, comme avec West Side Story de Bernstein bien plus tard, la musique brillante de Kurt Weill et énergiquement dirigée à la MC 93 par la cheffe Yshani Perinpanayagam, emporte tout misérabilisme et mélancolie sur son passage. En conclusion, une œuvre que l’on devrait voir plus souvent…

© Robin Le Bervet – OnP

Street SceneS, mise en scène et scénographie de Ted Huffman

Livret : Elmer Rice d’après sa pièce de théâtre Street Scene

Paroles : Langston Hughes et Elmer Rice

Direction musicale : Yshani Perinpanayagam

Mise en scène et scénographie : Ted Huffman

Costumes : Astrid Klein

Lumière : Bertrand Couderc

Chorégraphie : Jenny Ogilvie

Son : Christophe Hauser, Jean-Marie Roussel

Décor : Ateliers de la MC93

Assistanat à la direction musicale : Mariam Bombrun

Assistanat à mise en scène : Raphaël Jacobs

Avec les artistes en résidence à l’Académie de l’Opéra national de Paris : Sima Ouahman (Greta Fiorentino), Seray Pinar (Emma Jones), Luis Felipe Sousa (George Jones), Adrien Mathonat (Carl Olsen), Margarita Polonskaya (Anna Maurrant), Ihor Mostovoi (Frank Maurrant), Teona Todua (Rose Maurrant), Kevin Punnackal (Sam Kaplan), Lisa Chaïb-Auriol (Shirley Kaplan), Sofiia Anisimova (Mrs Hildebrand)

Avec les artistes invités : Lindsay Atherton (Mae McGann), Robson Broad (Dick Jones), Teddy Chawa (Mr Sankey), Francesco Lucii (Mr Fiorentino), Cornelia Oncioiu (Olga Olsen), Jeremy Weiss (Harry Easter)

Les artistes de la Maîtrise des Hauts-de-Seine : Noah Diabate les 19, 23 et 27 avril, en alternance avec Marc-David Sopi les 21 et 25 avril (Charlie Hildebrand), Nicolas Brière les 19, 23 et 27 avril, en alternance avec Jurgis Margiris Paberzis les 21 et 25 avril (Willie Maurrant) ; les musiciens en résidence à l’Académie de l’Opéra national de Paris et les musiciens de l’Orchestre Ostinato

Durée : 2h05 (entracte compris)

En anglais surtitré

21 avril 2024 à 16h, 23 et 25 avril à 20h, 27 avril à 18h

MC 93

Salle Oleg Efremov

9 boulevard Lénine

93000 Bobigny

www.mc93.com

Read More →

Moman ! Pourquoi les méchants sont méchants ? de Jean-Claude Grumberg, mise en scène de Noémie Pierre, à La Scala

// Avr 18th, 2024

© Thomas O’Brien

ƒƒƒ article de Denis Sanglard

L’amour d’une mère pour son fils, d’un fils pour sa mère. Une enfance sans père. L’amour grand comme ça, à hauteur de môme. Moman, c’est un petit bijou de grande humanité, de tendresse, de rudesse aussi. A son Louistiti qui pose tant et tant de questions, malicieux et grave-sérieux comme tous les enfants, Moman répond du tac au tac. Comme elle peut, avec ses mots à elle, un peu de guingois, aux expressions tordues. Moman explique la vie comme elle va à son Louistiti bourrelé d’inquiétude. L’amour. La mort aussi. Et la guerre. Moman console, houspille, a le secret absolu pour chasser les méchants-méchants qui hantent les cabinets et les nuits de son Louistiti. Parfois Moman a « la blouse », la vie est chienne quand même, Popa parti ne paye même plus « l’éléctric ».

Moman c’est une pièce d’une infinie délicatesse sur l’inquiétude des enfants à grandir, ce besoin avide de consolation devant la peur et de réponses sur le passé, le présent et l’avenir. Sur le courage et la résistance des mères devant l’adversité et la vie qui ne vous fait pas de cadeau. Une pièce hantée par la shoah. Et c’est joliment mise en scène par Noémie Pierre, comme ça et sans chichi, reposant sur deux acteurs exceptionnels et complices. Illustré, on se doit de le signaler, par de drôles ritournelles enfantines composée par Hugo Vercken. Et c’est joué comme ça par Hervé Pierre (Moman) et Clotilde Mollet (Louistiti) avec une extrême, extrême, extrême sensibilité et nulle sensiblerie. C’est peu de dire qu’ils sont formidables, ils sont plus que magnifiques, solaires ils incarnent ce texte de Jean-Claude Grumberg avec mille et une nuances, une grâce infinie, une gravité si douce, un humour faussement naïf, restituant au plus près la poésie lumineuse qui éclabousse tout plein ce texte.

Lui, Moman, écorchée par les épreuves de la vie, tendresse bourrue en sautoir sur son tablier et la pudeur rude pour cacher son mal de vivre, sa douleur cafardeuse à s’en pincer le tarin. Elle, tête de bois, entre joie et chagrin de minot qui du malheur des grands deviné – on ne cache rien aux enfants – et des fantômes qui les hantent, rêve éveillé pour consoler à sa façon têtue. Et sur ce petit plateau, comme un castelet aux toiles barbouillées de dessins maladroits d’enfance, scénographie astucieuse réservant des surprises, c’est toute l’immensité, la profondeur d’un amour maladroit et irresistible entre une mère et son fils qui déborde de partout, jusque dans la salle. On est ému aux larmes, on rit entre nos larmes, drôlement secoué par ces deux-là qui de l’amour maternel, de l’amour filial font un rempart consolatoire contre la brutalité du monde et les méchants-méchants. On ne révélera pas la dernière scène, inattendue, qui vous fauche net, vous bouleverse mais pose cette triple question : que sont les enfants devenus une fois adulte ? Et leurs mères broyées par le destin ? Que restent-ils de cet amour-là avec le temps assassin ?

© Thomas O’Brien

Moman ! Pourquoi les méchants sont méchants ? de Jean-Claude Grumberg

Avec Clotilde Mollet et Hervé Pierre

Mise en scène et scénographie de Noémie Pierre

Lumières : Nièves Salzman

Musique : Hugo Vercken

Photos : Thomas O’ Brien

Du 9 avril au 19 juin

Le mardi et le mercredi à 21h30

Le mercredi à 14h, aussi.

La Scala

11 boulevard de Strasbourg

75010 Paris

Réservations : www.lascala-paris.fr

Read More →

Les crabes, de Roland Dubillard, mise en scène de Franck Hoffmann, à La Scala, Paris

// Avr 16th, 2024

© Maya Mercer

ƒƒƒ article de Denis Sanglard

Panier de crabes. Un jeune couple en difficulté financière, les huissiers aux trousses, décide de louer leur villa « le Crabe ». La baignoire fuit, le plombier se fait attendre, les locataires débarquent. Un vieux couple et leur chien, qui lui s’est fait la malle. Tant mieux, notre jeune couple devant occuper la niche. Drôle de vieux à vrai dire. Lubriques, méchants. Et envahissants. Tout ça finira par un jeu de massacre. Et la baignoire de fuir toujours. Qu’il est bon d’entendre de nouveau Roland Dubillard, que l’on réduit trop souvent aux Diablogues. Son univers surréaliste, son verbe poétique, coq-à-l’âne et coquecigrue, son humour ravageur, noir ici. Une maîtrise dans les dialogues les plus absurdes, un esprit d’escalier débillardé qui n’en finit pas de s’égarer entre les sous-sols et les hauteurs vertigineuse de notre cerveau. Où la dinguerie de notre humanité l’emporte sur la normalité qu’exprime une langue qui prend la tangente. La folie règne en maîtresse, rien que de très normal pour Roland Dubillard, notre monde est ainsi fait qui ne saurait mentir. Les crabes en est la preuve où au jeu de pince-mi et pince-moi tout le monde tombe à l’eau. Ici on est entre crabes et ce n’est pas aux vieux crabes qu’on apprend à faire des grimaces. On a beau, jeunes tourteaux, claquer des pinces, résister tant bien que mal à cet envahissement, le combat est inégal, tout est cuit d’avance. L’eau monte, la baignoire flotte, les crabes s’entredévorent. Ionesco avait ses rhinocéros, Dubillard modestement ses crabes. Mais le résultat est le même et pas un seul plombier à l’horizon pour colmater les fuites, de toute façon il est toujours trop tard, l’homme est un crabe pour l’homme.

Frank Hoffmann monte cela avec bonheur et allant. Ne rajoute ni ne retranche rien à cette farce noire, nuls gags intempestifs, la situation rien que la situation, qui se suffit à elle-même, suffisamment secouée, tordue. Et quelle situation ! Dirige au cordeau des acteurs qui s’en donnent à cœur joie, jouent avec le plus grand sérieux et un foutu talent un texte qui les mènent dans ce « cauchemar comique » aux confins de l’absurdie. C’est totalement jubilatoire, loufoque et décapant. Maria Machado et Denis Lavant forment un couple génialement monstrueux, tout à leur affaire ici, imprévisible et inquiétant, accordé jusque dans leur épique discorde, méchants et libidineux jusqu’au grotesque, crachant leur haine existentielle jusqu’à tout faire péter. Avec ces deux-là, la langue de Roland Dubillard est à la fête, c’est peu dire qu’il la maîtrise, ils l’incarnent d’un bloc avec un sens de la nuance mâtiné de sérieuse dinguerie. Et face à ces deux-là, nullement impressionnés, ne se laissant pas manger tout cru par leurs aînés, maniant ce verbe avec autant de dextérité, Nèle Lavant et Samuel Mercer sont deux jeunes premiers empreints d’une douce folie, prêt de toujours déraper on le pressent. Ils forment un quatuor complétement cintré et on se dit que oui, à les entendre ainsi, Roland Dubillard avait du génie mais surtout que le non-sens dont il fut un artisan n’était que la vision lucide d’un monde au réel ubuesque et d’une cruauté tragique. La seule différence, c’est qu’il mit, dans cette traversée des apparences, de l’humour ravageur et de la poésie, aussi noirs fussent-ils.

© Maya Mercer

Les crabes, de Roland Dubillard

Mise en scène de Franck Hoffmann

Avec Denis Lavant, Maria Machado, Samuel Mercer et Nèle Lavant

Scénographie : Christophe Rasche

Lumière : Daniel Sestak

Musique : René Nuss

Dramaturgie : Charlotte Escamez / Florian Hirsh

Ingénieur son : Guillaume Tiger

Montage : Jean Ridereau

Assistante mise en scène : Eugénie Divry

Du 20 avril au 26 mai 2024

Le samedi à 21h30 et le dimanche à 17h30

La Scala

13 boulevard de Strasbourg

75010 Paris

Réservation : www.lascala-paris.fr

Read More →

La France Empire, de Nicolas Lambert, Théâtre de Belleville, Paris

// Avr 15th, 2024

© Pauline Le Goff

ƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia

Jusqu’à présent Nicolas Lambert était sans doute le meilleur représentant en France du théâtre documentaire. Avec sa trilogie L’A-Démocratie, il nous avait impressionné par son agencement, digne de Piscator, de documents écrits et sonores pour faire le procès de la politique française en matière de pétrole (Elf, la pompe Afrique), nucléaire (Avenir radieux une fission française) et armement (Le Maniement des larmes).

C’est une nouvelle série (Le Théâtre des Opérations) que l’auteur-metteur en scène-comédien ouvre, à nouveau au théâtre de Belleville, avec un titre toujours en forme de jeu de mots, La France, Empire, qui cette fois tente de comprendre la manière selon laquelle la France s’engage dans les conflits armés. Mais avant de parcourir la grande Histoire, Nicolas Lambert entre par son histoire personnelle et familiale qui débute avec sa réaction à un sujet de brevet des collèges que doit traiter sa fille (« Montrez en quelques lignes que l’armée française est au service des valeurs de la République et de l’Union européenne ») qui provoque son incrédulité devant une forme de récit national imposé. S’ensuit un flash-back vers sa propre enfance, dans les années 60 en Picardie, partagée entre les disputes des parents, la sensibilisation par les grands-parents à une certaine mémoire collective, et les surprises qu’offre la langue française.

On regrette de dire que ces détours par l’intime ne nous ont pas vraiment convaincue, ni dans leur utilité, ni dans la forme scénographique et la mise en scène, Nicolas Lambert se limitant à des déplacements sans originalité, en dépit des lumières efficaces d’Erwan Temple et des beaux noirs précédant les discours et les imitations, et parfois même un peu empruntés ou embarrassés par le recours à des antisèches sur un pupitre en milieu de plateau, le spectacle n’étant visiblement pas tout à fait encore rodé le soir de première. On est ainsi paradoxalement dans une dramaturgie beaucoup moins intéressante que ce que produisait la maîtrise et la virtuosité des précédentes pièces et dans une forme de vacuité de cet entremêlement.

En dépit de ces imperfections qui seront certainement pour partie oubliées sous peu, et si l’on accepte de passer au-dessus de ces détours par l’intime, Nicolas Lambert parvient à convaincre en revenant sur des lieux communs et des zones d’ombre de l’Histoire française, en décortiquant la « désintégration » de sa région natale, mais surtout en cherchant à (nous faire) comprendre plus globalement le démantèlement de l’Empire républicain français, une sorte de sujet tabou dans nos manuels scolaires. On sait que ce n’est que depuis une vingtaine d’années que l’on parle officiellement de Guerre d’Algérie, alors que jusqu’en 1999, on évoquait pudiquement et publiquement les « évènements ». Mais qu’a-t-on retenu ou même connaît-on l’écrasement de l’insurrection en Syrie en 1926, à Madagascar vingt ans plus tard, du bombardement à Haïphong en 1946, de la guerre au Cameroun en 1957 ? Quelques exemples d’épisodes sanglants, largement passés dans les oubliettes de la moulinette républicaine française. Même si la démarche frôle parfois le didactisme (l’histoire de la numérotation de la carte d’identité entre autres), on prend plaisir à retrouver Nicolas Lambert dans l’imitation des chefs d’États successifs (les plus réussis étant de Gaule et un certain Nicolas) comme dans ses précédents opus.

© Pauline Le Goff

La France, Empire

Conception (texte et mise en scène) : Nicolas Lambert

Collaboration artistique : Sylvie Gravagna

Création lumière : Erwan Temple

Avec : Nicolas Lambert

Durée : 1h20

Du mercredi (21h15) au dimanche (15h) jusqu’en juin 2024

Relâche les 17 avril et 4 mai

Puis au Festival Off d’Avignon du 2 au 21 juillet 2024

Théâtre de Belleville

16 passage Pivert

75011 Paris

www.theatredebelleville.com

Read More →

S 62°58’, W 60°39, mise en scène de Franck Chartier, Compagnie Peeping Tom, Maison des arts de Créteil-MAC

// Avr 15th, 2024

© Samuel Aranda

ƒƒ article de Emmanuelle Saulnier-Cassia

La compagnie Peeping Tom possède son propre univers et fait éclater les frontières. Celles de genre, mêlant musique, théâtre et danse comme une évidence. Le théâtre-danse est bien entendu né avant Peeping Tom, de manière explosive dans les années 1970 avec le Tanztheater de Pina Bausch, puis Jérome Bel, Maguy Marin, ainsi qu’Alain Platel, dont la compagnie Les Ballets C de la B est celle où les co-directeurs de Peeping Tom, Franck Chartier et Gabriela Carrizo se sont rencontrés, il y a une vingtaine d’années.

Depuis, la compagnie belge a pour habitude de déranger ou de provoquer. Il suffit déjà de commencer par son nom, qui veut dire voyeur en anglais et qui a également servi au titre du film controversé de Michael Powell, sorti en 1960. On ne la voit pas si souvent à Paris (en 2023 néanmoins avec Triptych à l’opéra de Paris…) et donc l’occasion donnée par la Maison des Arts de Créteil était à saisir absolument.

Avec S 62°58’, W 60°39, Peeping Tom bouscule encore les codes et propose une méta théâtralité dérangeante. Elle exploite sa forme hybride pour parler de la fabrication du théâtre en faisant théâtre, et en finissant par faire sauter le quatrième mur avec fracas. Le spectateur devient-il alors le voyeur ? Il serait aisé de le démontrer avec l’audacieux monologue-épilogue, qui lui donne à voir et à penser et qui peut susciter d’âpres débats entre engouement et détestation, mais nullement indifférence.

L’esthétique du premier tableau est saisissante, grâce à la scénographie de Justine Bougerol, l’étonnante composition musicale d’Atsushi Sakaï et les lumières superbes de Tom Visser. Un bateau en pleine tempête, à demi enfoui dans les glaces de l’Antarctique et plus exactement à l’adresse GPS qui sert de titre au spectacle. Les rares parties dansées (en particulier par l’extraordinaire Chey Jurado) sont époustouflantes de perfection et de beauté. La corde tirée dès la première scène, les glissades sur la banquette ou sur le toit avec le violoncelle, paraissent presque être des images truquées, tant les ralentis semblent notamment impossibles à exécuter dans l’espace-temps réel. En l’occurrence, si le lieu est précisément déterminé, le temps relève moins de l’évidence. Combien de jours et de nuits s’écoulent dans ce chaos visuel qui est l’allégorie de cette tentative à la fois collective et individuelle de survie ?

La réalité, évidemment elle aussi illusoire, semble immerger de la fiction, quand d’un coup une scène s’arrête par l’interruption d’un performeur à bout, qui hèle son directeur artistique. On entend la voix de Franck, sans jamais le voir, qui va interagir avec le plateau, imposer sa forme de tyrannie (on repense encore à une scène du film de Michael Powell) face à l’incrédulité ou l’incompréhension des membres de sa compagnie. Le directeur ou le père ? La figure paternelle hante Peeping Tom. Celle de la femme-objet, aussi. Lauren Langlois en a assez de jouer les femmes victimes et s’en prend également à ce « Castellucci de Molenbeek ».

Le temps s’écoule entre répétitions et craquages, entre remises en cause du travail et autoflagellation, entre provocations et désillusions. Certains spectateurs trouvent le temps long, d’autres sont au contraire subjugués par cette place laissée au flottement, à l’hésitation, au silence de la solitude de l’artiste laissé à lui-même, beaucoup rient aussi.

Et puis arrive la scène finale qu’on ne voit pas venir.

C’est moins la scopophilie qui menace les spectateurs dans cet épilogue, que l’émotion suscitée par la vision d’un artiste qui se noie et tente à tout prix de garder la tête hors de l’eau, nous donnant tout dans ce « sacrifice poétique ». La référence à Gollum n’était sans doute pas nécessaire, tant le récit et l’offrande corporelle suffisent amplement à eux-mêmes pour cette mise en abyme. Le rapport à l’art, à la solitude, à la solitude de son corps, à l’acte de création, que l’on soit ou non artiste, car tout individu compose et opère, aussi minimes soient-ils, ses propres actes de création, ne peuvent encore une fois laisser indifférent. On sait bien que l’art ne nous sauvera pas, qu’il ne sauvera personne, mais il aide à vivre quand même. Le propos et les contorsions touchent, consciemment ou inconsciemment, des cordes sensibles qu’il appartient à chacun d’explorer, qu’il ait ou non envie de raccompagner le bouleversant Romeu à la sortie du théâtre pour qu’il(s) se sente(nt) moins seul(s)…

© Samuel Aranda

S 62° 58’, W 60° 39’

Conception et mise en scène : Franck Chartier

Compagnie Peeping Tom

Création et performance : Eurudike De Beul, Marie Gyselbrecht, Chey Jurado, Lauren Langlois, Sam Louwyck, Romeu Runa, Dirk Boelens, Yi-Chun Liu

Assistance artistique : Yi-Chun Liu, Louis-Clément da Costa

Conception sonore et arrangements : Raphaëlle Latini

Composition musicale et cordes : Atsushi Sakaï

Scénographie : Justine Bougerol, Peeping Tom

Conception lumières : Tom Visser

Chorégraphie : Yi-Chun Liu, Peeping Tom

Costumes : Jessica Harkay, Yi-Chun Liu, Peeping Tom

Assistant technique : Thomas Michaux

Création technique et accessoires : Filip Timmerman

Technicien création : Clément Michaux

Coordination technique : Giuliana Rienzi

Construction : Décor KVS-atelier, Peeping Tom

Durée : 80 mn

Maison des Arts de Créteil

Grande Salle

Place Salvador Allende

94000 Créteil

www.maccreteil.com

Vu le 3 avril 2024

En tournée :

12 et 13 avril 2024 : Le Pavillon Noir, Aix-en-Provence

30 et 31 mai 2024 : STUK, Louvain (Belgique)

5 au 16 juin 2024 : Teatre Nacional de Catalunya, Barcelone (Espagne)

Read More →

Trois fois Ulysse, de Claudine Galea, mise en scène de Laëtitia Guédon, au Vieux-Colombier – Comédie Française

// Avr 15th, 2024

© Christophe Raynaud de Lage

fff article de Denis Sanglard

L’écriture de Claudine Galéa est de celle qui vous lapide. Des mots aux arrêtes tranchantes qui vous lacèrent profondément. De la tragédie et de l’épopée homérienne Claudine Galéa ne retient dans cet exercice de style que le poème et le lyrisme, un lyrisme sec, l’évidant de ses dieux, de l’obscur fatum. L’odyssée d’Ulysse est chemin vers la mort d’un homme, mis à nu, dépouillé de tout héroïsme par trois femmes, Hécube, Calypso, Pénélope. Trois femmes, quelques lignes dans le récit d’Homère, dont Claudine Galéa restitue, imagine la toute-puissance. Chacune renvoie à Ulysse une vérité oblitérée par la légende. Hécube, la reine déchue de Troie, esclave d’Ulysse, métamorphosée en chienne hurlante. Et c’est ce hurlement sourd qui emplit toute la Thrace que nous entendons. Hécube n’exprime rien d’autre que la violence intrinsèque, constitutive d’Ulysse victorieux de Troie. La nymphe Calypso, l’amante éperdue, impuissante devant un homme dépressif et en pleur, qui ne sait s’il doit rester, confronté à la douleur du partir. Pénélope, enfin, figée dans sa jeunesse par l’attente qui suspend le temps et qui oblige Ulysse, soumis devant elle, à se dépouiller de sa propre légende, le mensonge de sa gloire, à déposer les armes devant la mort qui vient. Ces trois femmes dénoncent un ordre ancien désastreux bâtissant sa pérennité sur un mythe, une vérité travestie, détournée, une violence patriarcale dont Ulysse est le représentant et le faussaire. Avec cette question, qui est Ulysse aujourd’hui ?

Ce que met en scène Laëtitia Guédon, c’est avant tout cette langue que chaque comédien ici traverse, incarne physiquement avec grande rigueur et sobriété, un travail d’épure remarquable. C’est un rituel, un oratorio où texte, chant et vidéo entrent en résonnance, où la forme et le fond s’accordent sans heurt et se répondent. Un hiératisme volontaire aussi, le mouvement ici c’est la voix, modulée, sonorisée qui noue l’intime et l’épique, pénètre profondément les corps possédés, hantés par ces récits. Détachée de toute réalisme, ou du moins suffisamment pour ne pas l’ancrer résolument dedans, cette mise en scène joue de la porosité entre la réalité qui affirme et l’inconscient qui dément. C’est un espace mental, celui d’Ulysse, hanté par ces trois femmes que souligne la scénographie, un immense crâne de cheval comme une nature morte, une vanité qui traverserait et résumerait son parcours, de Troie à Ithaque. Pour lier l’ensemble, coexistant avec, articulant la structure du texte, le chœur Unikanti dans un répertoire sacré et profane. Lien avec la tradition de la tragédie antique, jusque dans leur gestuelle stylisée pour une fresque, qui inscrit ce texte résolument contemporain dans une continuité dramatique depuis sa source.

Les acteurs du Français, chacun à leur manière mais dans une cohérence dramaturgique, s’emparent de ce matériaux textuel ardu et poétique dans un dépouillement qui leur interdit tout excès. Il y a quelque chose de l’ordre de la discipline et de la maîtrise qu’exige tout rituel. Pourtant ce qu’ils dégagent, par leur engagement, vous happe, vous bouleverse, peut être par cette volonté têtu de ne se borner qu’au texte et sa puissance incantatoire, déclamatoire, en révéler les arcanes et sa profondeur, sans faire obstacle à ce qui est proféré. La rage froide et tragique de Clotilde de Bayser, Hécube, dont la voix semble contenir concentrée toute la douleur de Troie et plus encore, toutes les victimes de la violence du monde jusqu’à aujourd’hui. La sensualité et la sensibilité exacerbée de la toujours impériale Séphora Pondy, Calypso, nymphe brisée d’une force d’amour peu commune dans son renoncement. Le mutisme de pierre et l’immobilité sidérante de Pénélope, Marie Oppert, qui sait la fragilité des hommes et pressent l’irréversible du retour d’Ulysse, rendu à lui-même devant la mort à venir. Humain, tragiquement humain. Ce qu’elles offrent là, sur ce plateau où bascule le mythe, est d’une puissance peu commune, d’une belle acuité. Nos trois Ulysse de même. La violence et sauvagerie brute de Sefa Yeboah, une belle révélation que cet acteur, l’impuissance, la paralysie et les pleurs de Baptiste Chabauty, le repentir douloureux d’Éric Genovese pour celui qui se crut tout et qui ne fut, au final, rien. Tous trois dépouillent le héros de son bouclier, pour en révéler les failles profondes, répondre de ses actes, le désencombrent du mythe masculiniste devant le regard lucide de ces femmes qui lui ont rendu son humanité paradoxale en révélant au premier chef la leur et leur puissance réelle. Le choix de mise en scène de Laëtitia Guédon s’il peut surprendre par son austérité et son refus du spectaculaire est d’une cohérence absolue, d’une beauté aride et affranchie, qui se refuse à toute complaisance ornementale pour faire entendre et résonner comme un tambour percussif et lancinant ce texte, ce qu’il contient d’essentiel et de juste dans son renversement de perspective, où Claudine Galéa, une écrivaine ce qui a son importance, à son tour et en toute inquiétude, met ses pas dans ceux des grands tragiques dans ce poème dramatique mais en refusant l’épique et la gloire héroïque dans un monde désormais vide de ses dieux renvoie les héros à ce qu’ils sont, des hommes et rien de plus, face à leurs responsabilités, des nains qui se rêvaient géants. Et qui sans ces femmes invisibilisées toujours, rendues passives, par eux et pour eux, ne seraient rien sans doute. Claudine Galéa et Laëtitia Guédon n’affirment qu’une chose, incidemment, L’Odyssée est aussi une affaire de femmes.

© Christophe Raynaud de Lage

Trois fois Ulysse, texte de Claudine Galea

Mise en scène de Laëtitia Guédon

Scénographie : Charles Chauvet

Costumes : Charlotte Coffinet

Lumières : Léa Maris

Vidéo : Benoit Lahoz

Arrangements musicaux : Grégoire Letouvet

Son : Jérôme Castel

Direction de chœur : Nikola Takov

Maquillage et coiffures : Laëtitia Guédon

Assistanat à la mise en scène : Quentin Amiot

Assistanat aux costumes : Hélène Heyberger

Avec : Éric Génovèse, Clotilde de Bayser, Séphora Pondi, Marie Oppert, Séfa Yeboah, Baptiste Chapauty

Et le chœur Unikanti : Farés Babour, Simon Bièche, Manon Chauvin, Antonin Darchen, Adelaïde Mansart, Johanna Monty, Eva Pion, Guilhem Souyri

Jusqu’au 8 mai 2024

Le mardi à 19h, du mercredi au samedi à 20h30, le dimanche à 15h

Le vieux-Colombier

21, rue du Vieux-Colombier

75006 Paris

Réservations : 01 44 58 15 15

www.comedie-francaise.fr

Read More →

Copyright © 2009 Un Fauteuil Pour l'Orchestre – Le site de critiques théâtrales parisien.

All rights reserved.

Billet des Auteurs de Theatre

Billet des Auteurs de Theatre Editions Mandarines

Editions Mandarines Paroles francophones

Paroles francophones Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point