© V. Arbelet

ƒƒƒ article de Nicolas Thevenot

La danse sait et doit prendre position. Dans l’espace et dans le champ politique. Elle sait mettre au pas tout en se tirant de ce mauvais pas. Plus encore et probablement plus radicalement que le théâtre, elle est et a été de tous les combats, engageant le corps comme une évidence politique excédant toutes les possibilités du discours. Sans que cela n’occulte son dévoiement au service des fascismes et autres autoritarismes usant de cet art, jouant de la force démultipliée d’un même mouvement repris par une multitude. Un « même » intensifié par sa répétition synchrone dans l’espace. Peut-être est-ce cette mémoire qui donne à la danse contemporaine son acuité, sa pertinence et sa conscience.

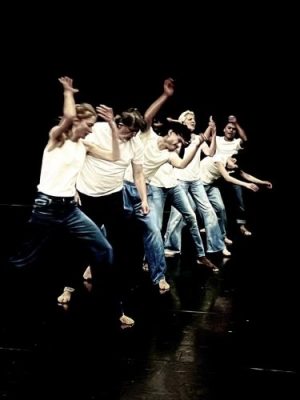

Avec Unisson, Yaïr Barelli met d’une certaine façon les pieds dans le plat et explore tous azimuts cette façon de régler à l’identique nos voix et nos gestes. Sept drapeaux trônent en fond de salle, dans un dégradé assez sinistre allant du blanc blafard au noir endeuillé. Sept danseuses et danseurs, pieds nus, jean et tee-shirt blanc, entrent et se suivent dans une alternance de demi pointes et pas glissés. Métrique et métronomique sont les mamelles de l’uniforme. Cette danse géométrique, mathématique, métabolise les corps en abstraction idéalisée. On comprend qu’il n’y a qu’un pas de la marche réglée (le ballet classique) à la marche militaire. Unisson joue de ces rapprochements, pratiquant un montage-collage comme autant de coq à l’âne, brisant net la séduction de la forme répétée. Les mains au ciel du groupe de supporters se fondent dans les chants choraux d’une foule de fidèles, une chenille de fin de soirée se lance sur un tonitruant Notre père… Qu’il s’agisse de comportements individuels ou collectifs, le chorégraphe traque, à la manière d’un ethnologue, sans se départir de son ironie, ces diapasons qui nous structurent à l’insu de notre plein gré. Les séquences souvent brèves s’enchaînent comme autant de carottage de notre réalité contemporaine, autant de bris de glace où nos propres reflets apparaissent. Notre humanité en ordre de marche dans un miroir brisé.

La précision des corps, leur densité, la concision synthétique du propos, donnent à voir comme sous une loupe tout en créant un véritable recul critique. Rarement danse aura été aussi cinglante. Les corps en mouvement prennent ici leur valeur de signe, Unisson les convoquant dans une perspective toute sémiotique : poings levés, mains serrées, dos pliés, mains tendues, genoux à terre, l’individu est pareil à une lettre ou à un mot répété à l’échelle d’une phrase. Au premier abord les interprètes-danseurs semblent s’effacer au bénéfice du signe, comme absorbés dans un langage qui, dans une troublante versatilité, oscille entre technique de domination et processus libératoire. La chaîne collective qui nous entrave est aussi celle qui propagera le soulèvement du premier révolté. Dans cette recherche qui embrasse autant le religieux, le social, et le culturel, transparaissent un regard et une attention qui ne sont pas sans évoquer ceux d’un Victor Klemperer décrivant les mécaniques de la langue totalitaire.

Unisson investit l’écriture froide des signes des temps, ceux-là mêmes qui nous encerclent et nous pénètrent, jusqu’à ce que nous finissions par les adopter. L’unisson est un son de cloche, un mot d’ordre, une sirène, auxquels on n’échappe pas. Dans cette dissolution de l’humain dans ce qui le dépasse, quelque chose résiste pourtant. Des singularités, des intériorités, des personnalités, se distinguent très vite quand bien même les sept danseurs effectueraient des gestes identiques, obéiraient à un semblable mot d’ordre. Dans la marche réglée du monde, brillent l’éclat d’un regard et la beauté du vivant. Car l’unisson, pas plus qu’un coup de dés, jamais n’abolira le hasard qui façonne l’histoire de chacun.

© by association

Unisson, chorégraphie, son et costumes : Yaïr Barelli

Lumières : Yannick Fouassier

Drapeaux : Alix Boillot assistée de Chloé Lefèvre

Accompagnement vocal : Christine Bertocchi, Jean-Baptiste Veyret-Logerias

Avec : Charles Essombe, Claire Haenni, Felipe Javier Heredia, Stéphane Imbert, Martina Musilova, Yuma Pochet, To’a Serin-Tuikalepa

Durée : 1h

Du 24 septembre au 25 septembre 2025 à 20h

Théâtre de la Ville – Les Abbesses

31, rue des Abbesses

75018 Paris

Tél : 01 42 74 22 77

www.theatredelaville-paris.com

Billet des Auteurs de Theatre

Billet des Auteurs de Theatre Editions Mandarines

Editions Mandarines Paroles francophones

Paroles francophones Théâtre du Rond Point

Théâtre du Rond Point

comment closed